|

|

|

| Das Original |

1944 beschloss die US Army, ihre bewährte 155 mm Feldkanone "Long Tom" und deren 203 mm Haubitzen-"Schwester" auf einem Sherman HVSS-Fahrgestell zu mobilisieren. Testfahrzeuge der beiden Varianten nahmen Anfang 1945 an der Beschießung Kölns teil, die Serienfertigung begann nach Kriegsende. Ihren Haupteinsatz hatten M 40 und M 43 im Koreakrieg; an Alliierte gelieferte Exemplare blieben länger im Dienst als die der US Army, bei den Briten z.B. in Reserve-Einheiten bis in die frühen 1960er Jahre.

| Der Bausatz |

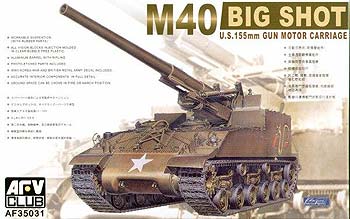

AFV Club ist ähnlich verfahren wie die US Army, indem man den Bausatz der "Long Tom" mit dem HVSS-Laufwerk aus dem eigenen Hause kombiniert und eine sehr schöne Wanne dazu entwickelt hat. Leider gibt es aber einige ärgerliche Fehler – übrigens auch in dem Eduard PE-Satz Nr. 35965, dessen Kauf man deshalb zurückstellen sollte bis nach dieser Lektüre; dessen Bauanleitung kann dankenswerterweise auf E.'s Website studiert werden.

| Der Bau |

Der in meinen Augen schlimmste Fehler von AFV Club ist eine "Erbsünde" aus dem Long Tom-Bausatz. Bei dessen Entwicklung hatte man offenbar auch schon die Haubitze im Auge. Da sich die eigentlichen Geschütze am deutlichsten durch die Rohre unterscheiden, entwickelte man jeweils ein passendes Vorderende aus gedrehtem Aluminium, beschränkte sich aber beim hinteren Plastik-Rohrteil auf eine einheitliche Variante. Und das ist leider eher die für das 203 mm-Rohr, die somit einschließlich Verschluss für eine Long Tom wie für eine M 40 deutlich zu kurz und zu dick ist.

Wie heftig der Fehler ist, lässt sich leicht erkennen, wenn man vergleicht, wie weit der Rohrschlitten auf dem Deckelbild aus der Wiege herausragt, und wie weit auf den Zeichnungen für die Anbringung der Abziehbilder. Exakte Maßangaben sind hier zu finden:

Wie heftig der Fehler ist, lässt sich leicht erkennen, wenn man vergleicht, wie weit der Rohrschlitten auf dem Deckelbild aus der Wiege herausragt, und wie weit auf den Zeichnungen für die Anbringung der Abziehbilder. Exakte Maßangaben sind hier zu finden:

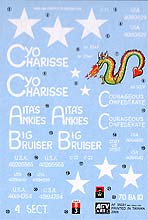

http://www.network54.com/Forum/47208/thread/1313718381/Accurate+drawing+of+155mm+Long+Tom%2C+particularly+the+barrel- . (Der naheliegende Ausweg, dann eben eine M 43 zu bauen, indem man das Alu-Rohr aus dem Bausatz für die geschleppte Haubitze nimmt, ist leider blockiert: Während die Geschoss-Halterungen bei der M 40 liegend angeordnet waren, wie es der Bausatz korrekt darstellt, hatte die M 43 stehende. Ebenso auch die beiden Prototypen –  streng genommen darf man daher die mitgelieferten Markierungen für die M 40 der "Zebra Mission" nicht mit dem Schachtel-Inhalt verwenden.)

streng genommen darf man daher die mitgelieferten Markierungen für die M 40 der "Zebra Mission" nicht mit dem Schachtel-Inhalt verwenden.)

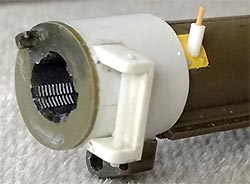

Mit Rohren vieler verschiedener Kaliber ließe sich das alles korrigieren, außerdem gibt es zwischenzeitlich von click2detail ein 3D-gedrucktes Rohr. Ich habe mich darauf beschränkt, durch Einkleben verschieden dicker Styrol-Scheiben wenigstens die richtige Länge zu erreichen (und bilde mir ein, so falle der falsche Durchmesser weniger auf ...). Nachdem ein befreundeter Modellbauer mir das Alu-Rohr durchbohrt hatte, ließ sich ein  Trinkhalm als "Rohr-Seele" einsetzen.

Trinkhalm als "Rohr-Seele" einsetzen.

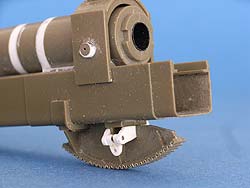

Nach Verlängern der Gleitschienen blieb der Verschluss. Der bringt zwar eine schöne Schraube mit, aber nichts, wohinein sie sich drehen könnte. Ein kleiner Plastik-Kugelschreiber wurde um sein Gewinde erleichtert, dessen "Mutter" dann in Streifen zerlegt wurde. Die wurden von der Außenseite unterschiedlich dünn geschliffen, bis sich vier mal zwei Gewindestreifen einkleben ließen, mit Zwischenräumen bei 12, 3, 6 und 9 Uhr. Bei 3 wurde noch eine Kerbe eingefeilt, damit der höhere Streifen der entsprechend zerlegten und neu montierten Bausatz-Schraube hier vorbei passte  (theoretisch; praktisch sitzt meine Schraube nur lose auf ihrer Achse, so dass sie für die Darstellung des geschlossenen Verschlusses abgenommen werden kann).

(theoretisch; praktisch sitzt meine Schraube nur lose auf ihrer Achse, so dass sie für die Darstellung des geschlossenen Verschlusses abgenommen werden kann).

Die Drehung des Ganzen wird im Original durch den Teller am Verschlussträger bewirkt, dessen "Rolle" durch die "Sprungschanze" am Verschluss in Bewegung versetzt wird. Ein neuer Teller samt Rolle auf der  Achse, die auch die Schraube trägt, behob dieses Problem; seine Drehung wird durch einen kleinen Stift begrenzt, der in eine Nut im Verschlussträger greift. Der Öffnungshebel wurde durch eine kleine Bohrung und ein Stück gezogenen Gießast beweglich. Blieb noch der Zylinder, der bei der Verschluss-Bewegung hilft: Zylinderstange ausbohren und ersetzen, ihr Ende abplatten und mit einem Exzenter auf der Achse des Verschlussträgers beweglich verbinden. Drei Ösen aus Kupferdraht auf das Rohr und an den Verschluss geklebt – fertig, denn die Rohr-Rücklauf-Stangen zu ergänzen fand ich unnötig, da sie nur während des Schusses zu sehen wären.

Achse, die auch die Schraube trägt, behob dieses Problem; seine Drehung wird durch einen kleinen Stift begrenzt, der in eine Nut im Verschlussträger greift. Der Öffnungshebel wurde durch eine kleine Bohrung und ein Stück gezogenen Gießast beweglich. Blieb noch der Zylinder, der bei der Verschluss-Bewegung hilft: Zylinderstange ausbohren und ersetzen, ihr Ende abplatten und mit einem Exzenter auf der Achse des Verschlussträgers beweglich verbinden. Drei Ösen aus Kupferdraht auf das Rohr und an den Verschluss geklebt – fertig, denn die Rohr-Rücklauf-Stangen zu ergänzen fand ich unnötig, da sie nur während des Schusses zu sehen wären.  Trotzdem habe ich den Hohlraum vorn unten am Verschluss gefüllt.

Trotzdem habe ich den Hohlraum vorn unten am Verschluss gefüllt.

Jetzt zur Wiege. Die hat an der linken Seite den Mechanismus für den variablen Rohr-Rücklauf (je steiler der Schusswinkel, desto weniger Rücklauf). Dieses Teil aus runden und quadratischen Rohren bzw. Stangen beweglich zu ersetzen war einfach, genauso wie die entsprechende Anbringung der Aktivierungsstange.

Die Aufhängung der Wiege war problemlos. Die Montagepunkte für die Oberenden der Ausgleicher bekamen im Inneren "Gewindestangen", die im Original für Höhenkorrektur sorgen; deren untere Enden wurden mit Sechskantmuttern versehen. Die Wandungsdicke der Ausgleicher-Zylinder war mir zu groß, also habe ich die Zylinder aufgebohrt und die Stempel durch dickere ersetzt.

Die Aufhängung der Wiege war problemlos. Die Montagepunkte für die Oberenden der Ausgleicher bekamen im Inneren "Gewindestangen", die im Original für Höhenkorrektur sorgen; deren untere Enden wurden mit Sechskantmuttern versehen. Die Wandungsdicke der Ausgleicher-Zylinder war mir zu groß, also habe ich die Zylinder aufgebohrt und die Stempel durch dickere ersetzt.

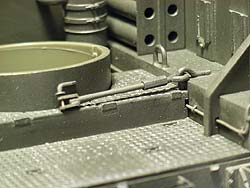

Die Stauklammern für das Granaten-Tragegestell oben auf dem Geschütz fand ich optisch interessant und habe sie deshalb aus Plastikstreifen und Kleinteilen funktionierend gebaut. Das Gestell selbst erhielt Griffe aus Draht-Isolierung.  Am rechten Geschütz-Schild habe ich den Stauplatz für den Quadranten aus Sheet ergänzt, mit einem "Riemen" aus Durchschlagpapier. Das oberste Stück Kabel daneben habe ich durch gezogenen Vinyl-Gießast ersetzt, ebenso seine Fortsetzung unten, wo es Richtung Vorderseite der Aufhängung verschwindet. Auf der Vorderseite der Schilde wurden diverse Zurrösen und Winkel durch Eigenbauten ersetzt.

Am rechten Geschütz-Schild habe ich den Stauplatz für den Quadranten aus Sheet ergänzt, mit einem "Riemen" aus Durchschlagpapier. Das oberste Stück Kabel daneben habe ich durch gezogenen Vinyl-Gießast ersetzt, ebenso seine Fortsetzung unten, wo es Richtung Vorderseite der Aufhängung verschwindet. Auf der Vorderseite der Schilde wurden diverse Zurrösen und Winkel durch Eigenbauten ersetzt.

Letzte Arbeiten am Geschütz betrafen die Optiken: Das Zielfernrohr links wird auf dem Marsch in dem Kasten am linken Schild verstaut. Deshalb habe ich es in der Mitte zerlegt, das untere Stück ausgebohrt und eine Verriegelung imitiert. Das obere Stück wurde verlängert, so dass die Optik eingesetzt werden kann, wenn mein Geschütz in Feuerposition ist. Auf der rechten Seite wurde der Montage-Stift der Quadranten-Basis verlängert, so dass er an die Wiegen-Achse geklebt werden konnte und sich nun mit ihr dreht.

Auf einem der Fotos in der Bauanleitung ist zu sehen, dass die Wiege hinten Marschzurrungen hat: Was bei der Long Tom die A-Stütze unter dem Verschluss ist, sind hier zwei bewegliche Ösen am Höhenricht-Zahnsegment, von denen aus Stangen in sechseckige Gewindehülsen gehen, an deren anderem Ende ein Stück Stange sitzt, das in einer Öse auf den Kettenkästen endet. Die Fixpunkte am Zahnsegment waren leicht herzustellen; die Höhenrichtmaschine rechts musste allerdings leicht beschnitten werden, damit alles beweglich blieb. Gezogener Sechskant-Kugelschreiber ergab die Gewindehülsen,

Auf einem der Fotos in der Bauanleitung ist zu sehen, dass die Wiege hinten Marschzurrungen hat: Was bei der Long Tom die A-Stütze unter dem Verschluss ist, sind hier zwei bewegliche Ösen am Höhenricht-Zahnsegment, von denen aus Stangen in sechseckige Gewindehülsen gehen, an deren anderem Ende ein Stück Stange sitzt, das in einer Öse auf den Kettenkästen endet. Die Fixpunkte am Zahnsegment waren leicht herzustellen; die Höhenrichtmaschine rechts musste allerdings leicht beschnitten werden, damit alles beweglich blieb. Gezogener Sechskant-Kugelschreiber ergab die Gewindehülsen,  Kupferdraht den Rest. Die Suche nach der richtigen Stelle zur Montage auf den Kettenkästen zeigte, dass AFV-Club die Heißösen nicht ganz an den korrekten Stellen angebracht sehen will. (Mittlerweile habe ich allerdings Zweifel, ob diese Darstellung für eine M 40 korrekt ist, da die bei primeportal.net gezeigte dünnere Streben hat.)

Kupferdraht den Rest. Die Suche nach der richtigen Stelle zur Montage auf den Kettenkästen zeigte, dass AFV-Club die Heißösen nicht ganz an den korrekten Stellen angebracht sehen will. (Mittlerweile habe ich allerdings Zweifel, ob diese Darstellung für eine M 40 korrekt ist, da die bei primeportal.net gezeigte dünnere Streben hat.)

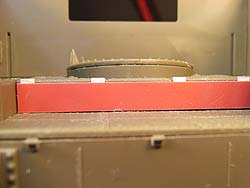

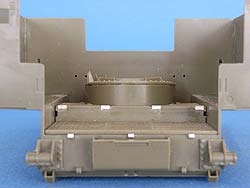

Vorher ergab aber ein Trockentest den nächsten Fehler: Der vordere Teil des Kampfraum-Bodens ist im Bausatz auf einer Höhe mit den Kettenkästen, und die Geschützbasis schaut nur knapp daraus hervor. Nicht wie im Original, wenn man es mit Fotos vergleicht. Ich fand es nötig, die Geschützbasis um 2,5 mm anzuheben und den vorderen Teil des Bodens 2 mm abzusenken (was auch eine entsprechende Kürzung des Staukasten-Blocks bedingte). In diesem Zusammenhang zeigte sich auch,  dass rechts und links am Kampfraum-Boden ein Streifen von 2 mm Breite nicht aufklappbar ist; nach Einritzen einer entsprechenden Linie habe ich die Riffelung außerhalb von ihr abgeschliffen.

dass rechts und links am Kampfraum-Boden ein Streifen von 2 mm Breite nicht aufklappbar ist; nach Einritzen einer entsprechenden Linie habe ich die Riffelung außerhalb von ihr abgeschliffen.

Bei der hinteren Hälfte des Bodens sind die vorderen "Staukasten-Deckel" verkehrt herum dargestellt: ihre Scharniere gehören an die Stufe, ihre Griffe denen der hinteren Deckel genau gegenüber. Und die mittlere Platte sollte von der Stufe bis nach hinten aus einem Stück sein, denn sie ist die Abdeckung der Auspuffrohre, mit Schlitzschrauben befestigt. Hier hätte Eduard wirklich glänzen können, aber leider hat man nur die Bausatz-Vorgaben sklavisch in Messing umgesetzt. Ich habe lediglich "Scharniere" für die hinteren Klappen ergänzt.  An die Seiten der Stufe und in die beiden seitlichen Streben kamen kleine eckige Durchlässe für die Verkabelung der Heckleuchten.

An die Seiten der Stufe und in die beiden seitlichen Streben kamen kleine eckige Durchlässe für die Verkabelung der Heckleuchten.

Die separaten Staukästen sollten voneinander getrennt werden, wenn sie nicht einfach eingeklebt werden. Ihre Deckel sind komplett aus Riffelblech, auch an den Rändern. Das habe ich nach Füllen der Griffmulden mit dem entsprechenden Abziehbild von Archer nachempfunden; diese Riffelung ist nämlich dankenswerterweise auch im Original feiner als die der Bodenplatten. (Kleiner Tipp: Decal vor der Verarbeitung mit Klarlack überziehen, wegen der scharfen Knicke.) Neue Griffe entstanden aus Draht. Für die, die einen solchen Kasten offen zeigen wollen: innen ist an den Schmalseiten je ein Griff.

Ein letztes Detail zum Geschütz: An den Rückseiten der Wiegen-Aufhängung befinden sich Teile, die genauso aussehen wie die "Flügelmuttern" E6, die AFV-Club auf den seitlichen Staukästen sehen will. In Wirklichkeit sind das jeweils zwei miteinander verbundene "u"-ähnliche Geräte, die irgendwas mit Gewehrhalterungen zu tun haben müssen. Hier kann Eduard wirklich sehr helfen. Ich habe mir entsprechende Teile aus Blechstreifchen gebogen und sie mit Stücken gezogenem Gießast und Weißleim-Tröpfchen detailliert.

Ein letztes Detail zum Geschütz: An den Rückseiten der Wiegen-Aufhängung befinden sich Teile, die genauso aussehen wie die "Flügelmuttern" E6, die AFV-Club auf den seitlichen Staukästen sehen will. In Wirklichkeit sind das jeweils zwei miteinander verbundene "u"-ähnliche Geräte, die irgendwas mit Gewehrhalterungen zu tun haben müssen. Hier kann Eduard wirklich sehr helfen. Ich habe mir entsprechende Teile aus Blechstreifchen gebogen und sie mit Stücken gezogenem Gießast und Weißleim-Tröpfchen detailliert.

Die Sitze für die Besatzung wurden mit Gurten aus Durchschlag-Papier und Hochklapp-Hebeln detailliert sowie mit Arretierungsknebeln für ihre Montageplatten. Das Original hatte zwei weitere Sitze, die in die hintere Plattform eingehängt werden konnten. Die Löcher dafür habe ich gebohrt, konnte mich aber doch bremsen, auch noch die Sitze zu schnitzen; Eduard liefert immerhin die Montageplatten für die beiden (die aber ohne Sitze sinnlose Stolperfallen wären).

J etzt wurde es Zeit für die Vorderhälfte der Wanne. Unter die geätzten Bausatz-Gitter des Motordeck-Frontplatte-Teils kamen dünnere Streben aus Sheet, außerdem reichlich Zurrösen obendrauf. Die angedeuteten Schweißnähte sind nicht vollständig: Wie auch das Deckelbild zeigt, sitzt am unteren Ende der Frontpanzerung noch einmal eine Panzerplatte, die deutlich dicker ist als der Rest darüber (erforderlich, weil durch die Umsetzung des Heckmotors die Frontplatte länger werden musste). Die entsprechenden Nähte entstanden aus gezogenem Gießast, mit Flüssigkleber aufgeweicht und mit einem Messer strukturiert. Nach dem gleichen Verfahren entstanden auch die Nähte auf dem Maschinendeck, rechts und links außerhalb des klappbaren Teils. Weil ich einmal dabei war, kamen solche Nähte auch an die vier Ecken des Kampfraums. Die Seitenwände des Maschinendecks erhielten vier winzige Abflusslöcher, je 5 mm von vorn und hinten. Außen über die beiden hinteren kamen senkrechte Plastikstreifchen, zwei weitere auf Höhe der Mitte. Dazwischen kamen Zurrösen an die Seiten; das Ganze repräsentiert die Halterung für die verstauten Kampfraum-Spriegel (Rundung nach vorn).

etzt wurde es Zeit für die Vorderhälfte der Wanne. Unter die geätzten Bausatz-Gitter des Motordeck-Frontplatte-Teils kamen dünnere Streben aus Sheet, außerdem reichlich Zurrösen obendrauf. Die angedeuteten Schweißnähte sind nicht vollständig: Wie auch das Deckelbild zeigt, sitzt am unteren Ende der Frontpanzerung noch einmal eine Panzerplatte, die deutlich dicker ist als der Rest darüber (erforderlich, weil durch die Umsetzung des Heckmotors die Frontplatte länger werden musste). Die entsprechenden Nähte entstanden aus gezogenem Gießast, mit Flüssigkleber aufgeweicht und mit einem Messer strukturiert. Nach dem gleichen Verfahren entstanden auch die Nähte auf dem Maschinendeck, rechts und links außerhalb des klappbaren Teils. Weil ich einmal dabei war, kamen solche Nähte auch an die vier Ecken des Kampfraums. Die Seitenwände des Maschinendecks erhielten vier winzige Abflusslöcher, je 5 mm von vorn und hinten. Außen über die beiden hinteren kamen senkrechte Plastikstreifchen, zwei weitere auf Höhe der Mitte. Dazwischen kamen Zurrösen an die Seiten; das Ganze repräsentiert die Halterung für die verstauten Kampfraum-Spriegel (Rundung nach vorn).

Das im Original gegossene Differentialgehäuse war mir zu glatt, also habe ich es aufgeraut (vielleicht etwas stark); alles andere ist aus Walzstahl, im Kit also korrekt glatt. Löcher für die Befestigungsbolzen von Schäkeln (in der Bauanleitung nicht erwähnt, aber an Gießast D vorhanden) wurden gebohrt und Trittstufen aus Blechstreifen angeklebt; aus diesem Material habe ich auch den "Kamm" geschliffen.

Die einzigen nennenswerten Pass-Probleme hatte ich am Sporn: Die Schaufel hat Ausschnitte für die Streben, aber sie sind nicht H-förmig wie die Streben-Profile, und auch die Radien der Teile waren nicht wirklich identisch. Viel Tubenklebstoff und rigoroses Klammern lösten das Problem. Um nicht ab sofort vom Sporn gestört zu werden, habe ich die Achsstifte an den Teilen B 22 abgeschnitten und ausgebohrt, damit ich die Scharniere jetzt schon ankleben und den Sporn später mit separaten Stiften anbringen konnte.

Dass die Heckplattform im Gegensatz zum Sporn nicht beweglich ausgelegt ist, empfand ich als Herausforderung. Stücke gezogenes Plastikrohr kamen an die Wanne, an die Plattform "Ringe am Stiel" aus dem Modellbahnbereich. Nachdem die Röhrchen bei einem heftigen Absturz der Plattform geplatzt waren, habe ich rechts und links neben dem Ersatz gedrillte Drahtschlaufen in winzige Löcher geklebt (aber vergessen sie zu fotografieren). Die Abstrebungen der Plattform (B31) sind meiner Meinung nach nur Wiedergabe eines Museumsstücks, denn ich habe sie an keiner anderen M 40/M 43 gesehen und kann mir auch nicht vorstellen, wo sie bei einem Einsatzfahrzeug verstaut werden sollten. Ich habe sie daher weggelassen und auch den entsprechenden Befestigungspunkt an der Winde entfernt.

Weitere Voraussetzung für eine bewegliche Plattform waren funktionierende Verriegelungen, weshalb ich die Stifte von A 38/39 ausgebohrt und durch Drahtstücke ersetzt habe. An der Unterseite der Hauptplattform habe ich zwei Streben aus Sheetstreifen ergänzt, ebenso wie zwei "Hörner" auf den Führungen der herausziehbaren Plattform, die deren Stütze beim Marsch fixieren.

Weitere Voraussetzung für eine bewegliche Plattform waren funktionierende Verriegelungen, weshalb ich die Stifte von A 38/39 ausgebohrt und durch Drahtstücke ersetzt habe. An der Unterseite der Hauptplattform habe ich zwei Streben aus Sheetstreifen ergänzt, ebenso wie zwei "Hörner" auf den Führungen der herausziehbaren Plattform, die deren Stütze beim Marsch fixieren.

Die ausziehbare Plattform bot weitere Herausforderungen: zunächst mussten zwei ausgesprochen dicke und hässliche Anguss-Punkte aus dem feinen Netzwerk entfernt werden. Das gelang mit viel Vorsicht, einigen Bohrern, Feilen, scharfen Messern und ganz viel Geduld. Dann folgten sehr viele Stunden mit den genannten Instrumenten, um die Streben von oben so dünn aussehen zu lassen wie von unten: bei Spritzguss ist zwangsläufig die eine Seite dünner als die andere. Und trotz allem dauerte es bis zu dem Versuch, kleine Plättchen mit Zurrösen zu montieren, ehe mir auffiel, dass die Querrippen diejenigen sein sollten, die nach unten herausstehen, während die Längs-/Vertikal-Rippen die weniger hohen sein sollten. Ließe sich nur durch ein komplettes PE-Teil korrigieren.

Schließlich musste (?) die Stütze der Auszieh-Plattform beweglicht werden. Ganz einfach: Die Bausatz-Scharniere soweit herunterschneiden, dass ein schmaler Schlitz Platz bietet für ein Stück gezogenen Gießast, das an die Stütze geklebt wird. Schlitz mit einem Streifchen dünnem Sheet verschließen, fertig. Funktionierte auch auf Anhieb, außer dass die Strebe nicht richtig flach lag. Bis ich dahinter kam, dass die erste Längsstrebe links aus unerfindlichen Gründen weiter herausstand als die anderen. Nachdem sie abgeschliffen war, passte alles.

Der Sporn-Winde wurde der Bremshebel abgeschnitten und eine "Bandbremse" aus Durchschlag-Papier angefügt; damit konnte die Trommel drehbar werden. Sämtliche Umlenkrollen bekamen eine tiefe (!) Rille eingefeilt und und dann ein Streifchen dünnes Sheet darüber. Schwarzes Leinen-Sterngarn (fusselarm!) ließ sich nun durchziehen. Das nächste Problem tauchte sofort auf: die Stau-Haken müssen in ihre Halterungen, wofür sie im Original etwas beweglich sind. Nicht so im Bausatz: deshalb habe ich auch die Löcher für die Haken-Halterung in A 2/3 ausgebohrt und kann jetzt entsprechende Stifte nach Bedarf einsetzen.

Die Windenkurbel bot eine weitere Detaillierungsmöglichkeit: da sie relativ lang ist, wäre sie im Weg, wann immer sie nicht benutzt wird. Die Entwerfer des Originals kamen daher auf die Idee, sie herausnehmbar zu gestalten und an der Rückwand zu verstauen. Da sind unmittelbar unter der Oberkante zwei Klammern, die den Griff halten, während der Rest ins Windengehäuse hängt. Die Klammern entstanden aus zwei Blechstreifchen, an die Windenachse kam eine runde Scheibe, darauf ein Ring, dem dann zwei Segmente herausgeschnitten wurden, und darauf noch einmal ein Ring. Die entsprechenden Andeutungen wurden von der Kurbel abgeschliffen, und auf den segmentierten Ring kam eine "Feststellschraube". (Nein, die Trommel lässt sich jetzt nicht kurbeln!)

Die Rücklicht-Gehäuse aus Klar-Plastik wurden wie folgt bemalt: links, obere Hälfte rot, untere schwarz, darauf dann Olivgrün. Rechts genauso, aber ohne Rot (!). Die Umgebung der "Glasteile" wurde dann mit äußerster Vorsicht so bemalt, dass rechts oben entgegen der Bauanleitung nur ein ganz schmaler Schlitz im Oval durchsichtig blieb. Leider hatten die Schauseiten beider Leuchten auffällige Sinkstellen; links ließ sich das mit Micro Krystal Klear ganz gut beheben. Im Übrigen saßen diese Leuchten nicht direkt am Fahrzeug, sondern hatten einen Blechwinkel im Rücken, hinter dem noch eine runde Dose saß. Alublech und Plastikrohr lösten das, und die Verbindung zum Schalter beim Fahrer entstand aus 0,75 mm Lötdraht. Teil A 37 ist die Anhänger-Steckdose und benötigte einen Tropfen 5 Minuten-Epoxy für den gewölbten Deckel sowie Scharnier und Griff aus Styrol.

Die vordere Rohrzurrung wurde durch diverse Bohrungen beweglich gemacht; ihre seitlichen Streben A27 sind so dünn (Kompliment, AFV Club!), dass ich sie sehr bald aus Draht nachbauen musste. Ihre Montage ist etwas für Zwerge, deshalb habe ich die Befestigungen an der Zurrung ausgebohrt und durch Plastikstifte ersetzt; dadurch konnte ich die Streben leichter in den unteren Kleinst-Teilen anbringen. Aufmerksamere Modellbauer als ich merken rechtzeitig, dass die Bauanleitung hier einen Fehler enthält: Das Scharnier der Rohrklammer muss in Schussrichtung links sein, die "Zehen" der Stütze nach hinten zeigen! Die vorderen Heißösen saßen beim Original übrigens an unterschiedlichen Stellen, mehr oder minder weit außen.

Die Lampen-Schutzbügel habe ich heftig dünner geschliffen und dünne Röhrchen angeklebt, in denen die Stopfen für die Löcher der abnehmbaren Scheinwerfer sitzen; die sind gesichert durch "Kettchen" aus Latexfäden einer schwarzen Strumpfhose (mit diesem Material habe ich auch bei allen anderen Sicherungsstiften gearbeitet). Die Scheinwerfer habe ich ausgebohrt und mit Alufolien-Reflektoren und tiefgezogenen Azetat-Linsen ausgestattet. Teil L7, das Gehäuse der Feuerlöscher-Auslöser, wurde heftig abgerundet.

Das Abschleppseil entstand aus ausgeglühtem Drahtseil (Fahrradbremskabel) mit den Bausatz-Enden und wird von selbst gebauten beweglichen Klammern gehalten (je drei Streifen Styrol, ein Streifen Blech und eine ABER Flügelmutter, zusammengehalten von gezogenen Styrolstiften). Ein zweites Seil könnte man hinter den Fahrer-Kuppeln verstauen.

Bei den Werkzeugen zeigte sich, dass mein Exemplar den Gießrahmen "D" aus AFV Clubs M 10-Bausatz enthielt, der sich nur durch das Fehlen der Anlasserkurbel unterscheidet. Die habe ich deshalb aus Draht gebogen, viele von den Befestigungs-Punkten neu gemacht und alle Teile mit Riemchen aus Durchschlagpapier und Draht-Schnallen fixiert. Auch zu diesem Zweck wurden sämtliche Zurrösen rings um das Fahrzeug durch solche aus gezogenem Gießast ersetzt. Für die Halterungen der Ersatz-Kettenglieder habe ich die Ätzteile aus dem Bausatz genommen, aber Draht-Ösen und Sicherungsstifte ergänzt, so dass sie funktionieren.

An den vier Ecken des Kampfraums wurden aus Blechstreifen Halterungen für Draht-Spriegel angebracht; aus diesem Material entstanden auch die Halterungen für die Schlechtwetter-Haube auf der Fahrer-Kuppel. Die Luken brauchten auch noch Vorrichtungen zum Offenhalten. Die einfachere wäre eine winzige Bohrung in der Oberseite des rechten Scharniers gewesen (in die bei geöffneter Luke ein gefederter Stift geht). Interessanter sieht aber die komplexere Lösung aus, bei der ein Haken in einen u-förmigen Kasten hinter dem linken Scharnier greift; also habe ich die gebaut. Zum korrekten Schließen der Luken musste ich übrigens einen Wulst zwischen den Scharnieren an der Kuppel abschleifen.

Fehlte noch das Laufwerk. Ich hatte gelesen, dass die Platten der kleinen Stützrollen mit denen der Laufrollen-Aufhängung kollidierten. Man sollte also zuerst die unteren Teile ankleben, dann zeigt sich, dass durch Beischleifen der Positionsstifte an der Wanne alles problemlos zum Passen zu bringen ist.

Weil mein Modell aus der Zeit des Koreakrieges sein sollte, nahm ich AFV Clubs Kettensatz T 80 SLT, der an acht Gießrahmen 768 Teile enthält – beeindruckend, um nichts anderes zu sagen. Pro Kettenglied eine Führungs'birne' und zwei Endverbinder. Letztere sind so angeordnet, dass man mehrere von ihnen gleichzeitig ansetzen kann. Alle Kettenglieder haben zwei Ausstoßer-Stellen, die aber dankenswerterweise hervorstehen, so dass sie mit der Bohrmaschine noch am Gießrahmen abgeschliffen werden konnten. Die Glieder von dem abzubekommen, erwies sich als schwierig, weil die Kettenbolzen so filigran sind, dass bereits ein leichtes Verbiegen beim Abtrennen zu Bruch führte. Deshalb habe ich pro Glied erst eine Angussstelle durchsägt und dann die zweite mit dem Schneider durchtrennt; zwei Feilenstriche beendeten die Vorarbeiten.

Die "Birnen" sind unglaublich fein detailliert, was zu komplizierten Angüssen führt, mit Problemen beim Abtrennen. (Kleiner Tipp: man sollte sämtliche Kettenarbeiten über einer offenen Schachtel vornehmen, um den Schwund zu minimieren.) Die Birnen müssen in die Glieder eingesetzt werden, mit ihren "C"-förmigen Ausschnitten um die Kettenbolzen herum. Da das ohne Klebstoff geschieht, ist die Passung, sagen wir, "exakt", so dass es sehr leicht ist, die Birnen eine Winzigkeit zu weit herausstehen zu lassen. Im Rückblick wäre es vielleicht günstig gewesen, rechts und links einmal mit der Feile am Unterteil der Birnen entlangzugehen.

Nach den ersten paar Opfern bin ich dann dazu übergegangen, die Glieder auf den Boden meiner Schachtel zu legen und auf ganzer Breite mit einem Stück Holz abzustützen, während ich die Birnen einsetzte. Das nächste Problem ergab sich beim Ansetzen der Endverbinder, denn die Glieder wollten sich immer aufbäumen, wenn sie zusammengedrückt wurden, um den richtigen Abstand hinzubekommen. Dagegen half meine obendrauf gelegte Messing-Schieblehre. Mit einiger Übung (und von der bekommt man reichlich!) schaffte ich es dann, bis zu acht Verbinder gleichzeitig anzusetzen. Um die Ergebnisse beweglich zu halten, habe ich pro Glied immer nur einen Kettenbolzen (natürlich auf beiden Seite der Kette denselben) mit dünnem Flüssigkleber im Verbinder fixiert. Inzwischen bin ich allerdings der Überzeugung, dass dickerer Plastikkleber oder Sekundenkleber besser gewesen wäre, weil dadurch die ohnehin schon gestressten Bolzen nicht zusätzlich aufgeweicht worden wären. Unterm Strich waren die Ketten mühevoll, aber das Resultat gefällt mir.

Bei der Ketten-Montage waren die verstellbaren Leiträder sehr hilfreich, wenn auch deren Achsen einer leichten Aufdickung durch Umwickeln mit einem ganz dünnen Styrol-Streifchen bedurften. Einmal in der Gegend, habe ich dann auch die Sechskant-Muttern an diesen Achsen durch größere ersetzt. Abschleppschäkel wurden auch hier angebracht.Nachtrag

Nachdem ich endlich gemerkt hatte, dass ich, der Bauanleitung folgend, die vordere Rohrzurrung verkehrt herum angebaut hatte, wollte ich das natürlich korrigieren. Außerdem war zwischenzeitlich der M40-Bausatz von Tamiya herausgekommen, gleichzeitig mit einem gedrehten Alu-Ersatzrohr; damit sollte sich doch endlich auch eine Möglichkeit für ein Rohr korrekten Durchmessers ergeben.

Bei der Rohrstütze konnte ich mir gratulieren, dass ich sämtliche beweglichen Teile durchbohrt und mit Stiften aus gezogenem Gießast verbunden hatte, die nur mit einer Lage Farbe fixiert waren. Daher konnten die jetzt herausgedrückt werden, um die Stütze umzudrehen. Für ein korrektes Aussehen musste auch noch die Aussparung für den Arretierungshaken umgesetzt werden, indem das vorhandene Teil herausgeschnitten und durch ein Stück Sheet auf der jetzigen Rückseite ersetzt wurde.

Bei der Rohrstütze konnte ich mir gratulieren, dass ich sämtliche beweglichen Teile durchbohrt und mit Stiften aus gezogenem Gießast verbunden hatte, die nur mit einer Lage Farbe fixiert waren. Daher konnten die jetzt herausgedrückt werden, um die Stütze umzudrehen. Für ein korrektes Aussehen musste auch noch die Aussparung für den Arretierungshaken umgesetzt werden, indem das vorhandene Teil herausgeschnitten und durch ein Stück Sheet auf der jetzigen Rückseite ersetzt wurde.

Das hätte es sein können, hätte ich nicht all die Fotos gesehen, auf denen die Fahrzeuge etwas anders aussehende Halterungen für die seitlichen Streben hatten. Die schienen ziemlich einfach zu bauen und würden mein Modell noch etwas von anderen absetzen. Also wurde zunächst der oberste Teil der Platte beidseits mit Plastikstreifen auf die Dicke der Rahmen gebracht, mit zwei Löchern in den Ecken und drei "Muttern" in der Mitte. Die vorhandenen seitlichen Streben-Halterungen wurden durch etwas höher angebrachte ersetzt. Als nächstes wurden für beide Seiten je zwei Styrolstreifen mit gerundeten und durchbohrten Oberenden geschnitten; zwischen ihre Unterenden kamen je zwei durchbohrte Quadrate. Die seitlichen Streben wurden entsprechend gekürzt (glücklicherweise waren sie mir schon beim ursprünglichen Bau gebrochen und durch Draht ersetzt worden, der sich relativ einfach in die korrekte Form bringen ließ). Schließlich wurde der äußere Radius des beweglichen Teils der Klammer verkleinert und mit zwei Ring-Segmenten aus dünnem Sheet wieder aufgebaut. Und das war's: mit Stiften aus gezogenem Gießast konnte alles zusammengesetzt werden.

Das hätte es sein können, hätte ich nicht all die Fotos gesehen, auf denen die Fahrzeuge etwas anders aussehende Halterungen für die seitlichen Streben hatten. Die schienen ziemlich einfach zu bauen und würden mein Modell noch etwas von anderen absetzen. Also wurde zunächst der oberste Teil der Platte beidseits mit Plastikstreifen auf die Dicke der Rahmen gebracht, mit zwei Löchern in den Ecken und drei "Muttern" in der Mitte. Die vorhandenen seitlichen Streben-Halterungen wurden durch etwas höher angebrachte ersetzt. Als nächstes wurden für beide Seiten je zwei Styrolstreifen mit gerundeten und durchbohrten Oberenden geschnitten; zwischen ihre Unterenden kamen je zwei durchbohrte Quadrate. Die seitlichen Streben wurden entsprechend gekürzt (glücklicherweise waren sie mir schon beim ursprünglichen Bau gebrochen und durch Draht ersetzt worden, der sich relativ einfach in die korrekte Form bringen ließ). Schließlich wurde der äußere Radius des beweglichen Teils der Klammer verkleinert und mit zwei Ring-Segmenten aus dünnem Sheet wieder aufgebaut. Und das war's: mit Stiften aus gezogenem Gießast konnte alles zusammengesetzt werden.

Und jetzt zum Rohr. Wie bereits im ursprünglichen Artikel erwähnt, bietet klick2detail ein 3D-gedrucktes Rohr mit integrierten Gleitschienen und Verschluss. Dass das erheblich zu lang ist, wäre kein großes Problem, aber die Druck-"Stufen" sind zu "hoch", um sie trotz der Gleitschienen hinreichend wegschleifen zu können. Dem Tamiya-Ersatzteil aus gedrehtem Aluminium liegen zehn sehr schöne Messing-Granaten bei, aber für die Verwendung hier gibt es ein Problem: Die Gleitschienen sind mit "Bändern" befestigt, die in Aussparungen am Rohr liegen, und diese Bänder müssten scratch gebaut werden. Der relativ einfache Ausweg sind Abgüsse der entsprechenden Tamiya-Teile, vorausgesetzt man oder ein Freund besitzt diesen Bausatz. Da ich den zu einem sehr günstigen Preis ergattert hatte, konnte ich auch die Rohr-Hälften daraus hier verwenden und den Abguss samt Alu-Rohr für den Bau des anderen Modells aufheben.

Und jetzt zum Rohr. Wie bereits im ursprünglichen Artikel erwähnt, bietet klick2detail ein 3D-gedrucktes Rohr mit integrierten Gleitschienen und Verschluss. Dass das erheblich zu lang ist, wäre kein großes Problem, aber die Druck-"Stufen" sind zu "hoch", um sie trotz der Gleitschienen hinreichend wegschleifen zu können. Dem Tamiya-Ersatzteil aus gedrehtem Aluminium liegen zehn sehr schöne Messing-Granaten bei, aber für die Verwendung hier gibt es ein Problem: Die Gleitschienen sind mit "Bändern" befestigt, die in Aussparungen am Rohr liegen, und diese Bänder müssten scratch gebaut werden. Der relativ einfache Ausweg sind Abgüsse der entsprechenden Tamiya-Teile, vorausgesetzt man oder ein Freund besitzt diesen Bausatz. Da ich den zu einem sehr günstigen Preis ergattert hatte, konnte ich auch die Rohr-Hälften daraus hier verwenden und den Abguss samt Alu-Rohr für den Bau des anderen Modells aufheben.

Das löste das Problem des Rohr-Durchmessers, aber der Verschluss war noch immer zu fett. Da ich so viel Arbeit in ihn gesteckt hatte, wollte ich ihn nicht durch einen geschlossenen Scratchbau ersetzen und fand folgende Lösung, ihn wiederzuverwenden:

Das löste das Problem des Rohr-Durchmessers, aber der Verschluss war noch immer zu fett. Da ich so viel Arbeit in ihn gesteckt hatte, wollte ich ihn nicht durch einen geschlossenen Scratchbau ersetzen und fand folgende Lösung, ihn wiederzuverwenden:

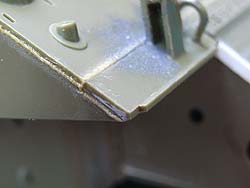

In der Hoffnung, das Rohr eines schönen Tages korrigieren oder ersetzen zu können, hatte ich den Verschluss nur mit Weißleim befestigt, so dass ich ihn jetzt mühelos ablösen konnte. Die Aufhängungen für den Verschlussträger wurden entfernt, ebenso die des kleinen Hydraulikzylinders oben. Das Unterteil mit den Muttern der Rücklauf-Stangen und meinem Draht-Haken wurde vorsichtig abgetrennt. Mit einer Rasierklingensäge wurde dann der äußere Verschluss-Zylinder etwa einen Millimeter vor der Rückseite abgetrennt, so dass ein "Pilz" entstand: innerer Zylinder mit rückwärtiger "Ringplatte". Anhand der Maße des Tamiya-Teils fand ich ein Plastik-Rohr (von einem Kosmetik-Stift meiner Frau), das nur noch einer mit Sekundenkleber aufgebrachten Lage Styrol bedurfte, um auf den korrekten Außendurchmesser von 14 mm zu kommen. Der hintere Ring wurde verdünnt, und dann wurde das Ganze zusammengeklebt. Nach dem Aushärten wurde der Ring auf 14 mm Durchmesser heruntergeschliffen und dann der ganze Verschluss auf 14 mm Länge getrimmt.

Der Verschlussträger half beim Finden der Positionen für seine neuen Scharniere, und das "Unterteil" wurde wieder angeklebt, genauso der Rückzieh-Haken oben. Die Aufhängung für den Hydraulikzylinder wurde scratch gebaut und auf das hinterste der Bänder am Rohr geklebt. Das Rohr erhielt einen Trinkhalm als "Seele" und ein Stück PE-Züge und Felder aus der Restekiste. Und bei der Montage zeigte sich, dass jetzt natürlich der Durchmesser der vorderen Rohrstütze zu weit war. Also habe ich ein "Futter"eingeklebt, aus einem Evergreen-Streifen von 0,5 x 2 mm, der in Schwarz mit etwas Dark Earth bemalt wurde. – An der Wiege des AFV-Modells musste der Abstand zwischen den Führungsschienen um etwa 0,5 mm erweitert werden, damit der Tamiya-Schlitten hindurchpasste.

Und jetzt habe ich endlich ein Modell, an dem auch Rohr und Verschluss korrekt sind.

| Die Bemalung/Alterung |

Jetzt noch das für mich Schlimmste: Bemalen. Hey, mein Hobby heißt "Modellbau", nicht "Malen"!

Laufwerk und Ketten habe ich gesprüht, mit Revell Aqua Color schwarz, darüber dann an Laufwagen und Rädern Revell 46, an den Ketten Humbrol Track Colour. Alles Gummi (einschl. Innenseite der Ketten) wurde mit einem 2:1-Mix aus Revell Dunkelgrau und Mattschwarz gefärbt, die Seiten der Führungs-"Birnen" wurden mit Humbrol Metalizer Polished Steel bearbeitet, die Stege auf der Außenseite mit Gunmetal. Der Rest des Fahrzeugs bekam einen Pinsel-Anstrich Humbrol 53 MATT Gun Metal, darüber Revell 46, ebenfalls gepinselt. Heftiges Schrubben mit einem Borstenpinsel ergab dann den leichten Glanz. Die Abziehbilder waren so abenteuerlich dünn, dass mir mehrere zerrissen und ich nur aus den Resten das Erforderliche zusammenpuzzlen konnte. Der Stern an der linken Seite machte dann nachträglich auch noch Probleme, so dass hier ein "Manöverschaden" simuliert werden musste. Diverse Details wurden mit feinen Pinseln hervorgehoben, z.B. die Schmiernippel der Räder.

Die Basis ist aus Styrodur, mit einem Sand-/Weißleim-Gemisch. Der Eimer ist aus der Reste-Kiste, der Rohrwischer aus Styrol-Stange und zwei Scheibchen, und die Bürste war für Wimperntusche gedacht, mit einem Zahnstocher-Stiel.

| Fazit |

Ich habe keine Erinnerung mehr, wie viele Stunden ich an dem Modell gesessen habe, aber es hat irgendwie doch Spaß gemacht, eine Reihe von ärgerlichen Fehlern des Bausatzes zu korrigieren.

PS: ... und beide Schutzschilde (F5/6) sind je 2 mm zu schmal, dafür müssen am Sporn die vorstehenden Dreiecke an den 4 Rippen der Schaufel entfernt werden!

| Preis / Leistung: | ***** | Paßgenauigkeit: | ***** |

| Detaillierung: | ***** | Schwierigkeitsstufe: | ***** |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Empfohlene Referenzen:

- TM 9-747, september 1947, und 9-1747, october 1947

https://de.scribd.com/document/139525882/TM-9-1747-155MM-GUN-MOTOR-CARRIAGE-M40-M43 ;

https://de.scribd.com/document/209344086/TM-9-1747-155-Mm-Gun-Motor-Carriage-M40-and-8-Inch-Howitzer-Motor-Carriage-M43-Etc-1947 - toadmanstankpictures.com M 43

- primeportal.net M 40

- http://www.vgbimages.com/AFV-Photos/Arkansas-VFW-American-Legion/ARNG-Armory-Mena-AR-M40/i-t72rLCN/A

- http://www.vgbimages.com/AFV-Photos/Arkansas-VFW-American-Legion/City-Storage-Yard-Charleston/i-KBfLxS7/A

- http://www.vgbimages.com/AFV-Photos/Camp-Robinson-AR-ARNG-Museum/i-ggQsLD9/A

- David Doyle: "M40 Gun Motor Carriage", Schiffer Publications

© 10/2016 Peter Schweisthal

13386 Leser dieses Bauberichts seit dem 20.10.2016