|

|

|

|

| Das Original |

Auf die Entwicklung möchte ich an dieser Stelle gar nicht weiter eingehen - die lässt sich in der einschlägigen Fachliteratur, bzw. in den anderen Bauberichten auf dieser Website nachlesen. Eher von Belang ist die Einsatzgeschichte der einzelnen Geräte, soweit sie sich nachvollziehen lässt.

Benannt iste der Mörser „Karl“ nach General der Artillerie Karl Becker, der am 08.04.1940 Selbstmord beging – nachdem Hitler ihn für Lieferengpässe bei der Munitionsbeschaffung verantwortlich machte…

Bei meinem Modell kann es sich entweder um das Gerät I (Adam) oder II (Eva) handeln. Die Fotos lassen sich leider nicht einem bestimmten Gerät zuordnen. Die beiden Geräte kamen im Frühsommer 1941 bei der 1./833 in Lemberg an der russischen Grenze zum Einsatz, wobei bei „Eva“ schon beim ersten Schußversuch die elektrische Zündung versagte. Im Taube-Buch finden sich Fotos vom Verladen auf Culemeyer Straßenroller am Bahnhof Belzec. Batteriechef war Major Rüdt von Collenberg. Das ist einigermaßen wichtig wegen der zeitlichen und räumlichen Zuordnung mancher Fotos.

Möglicherweise kam ein frühes Gerät auch ab Mai 1942 bei der s.Art.Abt. 833 in Sewastopol auf der Krim zum Einsatz. Neben zwei Mörsern Karl (Gerät III u. IV) bei der 2.Batterie wurde die 1./833 im Frühjahr 1942 mit 21cm Mörsern 18 ausgestattet und erst in Kertsch, danach in Sewastopol eingesetzt. Vielleicht kam später eben auch ein frühes Karl-Gerät mit acht Laufrollen hinzu. Ein Foto im Buch von G. Taube zeigt so ein Gerät lt. Bildunterschrift am Verladebahnhof Simferopol. Danach wurden die 21cm Mörser18 im Nordabschnitt der Ostfront bei Leningrad eingesetzt.

Diese ganzen Umstände erlauben nun eine ganze Serie von zusammengehörenden Modellen der schweren Artillerie Abteilung 833. So hatte ich schon seit langem geplant, u.a. einen Mörser Karl für den Landmarsch in vier Einzellasten auf Culemeyer Straßenroller zu verladen – und das wurde nun endlich umgesetzt!

| Der Bausatz |

Etwa um 1978 herum bekam ich bei meinem Onkel ein paar Modell-Fan Hefte in die Finger, in denen u.a. der Karl von Hasegawa vorgestellt wurde. Und das hat mich damals dermaßen beeindruckt, dass es bis heute nachwirkt! Während der vergangenen Jahre konnte ich nach und nach die „Hardware“ für einen Karl in Einzellasten zusammenbasteln – und mit dem Kit 00209 von Trumpeter sollte der Traum nun endlich wahr werden:

Ein riesiger Karton, prallgefüllt mit knapp 30 Spritzlingen und diversem anderen Zeug. Was will man mehr?! Den Qualitätsstandard des Materials von Tamiya erreicht Trumpeter allerdings nicht. Mir ist der Kunststoff i.d.R. irgendwie zu weich, die Schnittstellen am Gießast lassen sich nur schwer planschleifen. Die Bauteile von Trumpeter sollten tunlichst auf Formentrennlinien und Auswerferstellen untersucht, und außerdem immer erst trocken angepasst werden. Außerdem sind die Teile auf leichte Fischhäute zu untersuchen, da diese immer mal wieder vorkommen.

Die Detaillierung ist nahezu erstklassig; Fahr- und Feuerstellung, sowie der Eisenbahntransport sind berücksichtigt. Einige Dinge sind aber dennoch zu verbessern, aber dazu mehr im weiteren Verlauf dieses Bauberichtes.

Die Bauanleitung sollte man sich sehr genau ansehen, um nicht mit den verschiedenen Konfigurationen durcheinander zu kommen. Sie ist teilweise etwas undurchsichtig. So wird z.B. die genaue Position der Oberlafette auf den Gleitbahnen der Oberwanne nicht klar: zum Laden und beim Schuss steht die Oberlafette weit vorn, beim Transport, bzw. der selbstständigen Fahrt steht sie ganz weit hinten! Hierzu sollte man sich unbedingt die Literatur vornehmen.

Ich habe möglichst viele Bauberichte / Reviews in Netz konsultiert, da man hier immer wieder auf Details (und Änderungen) aufmerksam gemacht wird, die einem ansonsten womöglich gar nicht aufgefallen wären.

Grundsätzlich sollte man alles verfügbare Quellenmaterial zurate ziehen, um das jeweilige Gerät möglichst genau in seinen Details darzustellen. Die jeweiligen Komponenten des Mörsers bedürfen viel Aufmerksamkeit, was Gestaltung und Umsetzung im Modell angehen.

Außerdem fallen viele Spachtelarbeiten an später sichtbaren Auswerferstellen usw. an. Darauf ist zu achten! Und auch einen gewissen Formenversatz gilt es immer im Auge zu behalten. Der Kunststoff ist für Trumpeter-Verhältnisse außergewöhnlich spröde – und somit ist dieser Kit viel besser zu verarbeiten als andere Bausätze von Trumpeter.

| Der Bau |

Vorab:

Will man das Modell nicht einfach nur „out oft the box“ bauen, empfehlen sich einige Bücher: das Panzer Tracts Spin Off „Bertha’s Big Brother“ von Thomas L. Jentz und die „Die schwersten Steilfeuergeschütze“ von Gerhard Taube. Beide Bücher ergänzen sich sehr gut, was Fotos, Zeichnungen und technische Belange angeht. Auch lassen sich einige Unterschiede, bzw. Veränderungen zwischen den früh, und den erst gegen Kriegsende eingesetzten Geräten erkennen.

Weiterhin kommen noch Kit 5/2003 und AFV Modeller 12 mit aufschlußreichen Fotos aus Kubinka von Thomas Anderson dazu, die das Gesamtbild noch abrunden.

Die scheinbar planlose Herangehensweise beim Bau, die der Bauanleitung nicht wirklich folgt liegt darin begründet, dass oftmals wichtige Informationen fehlten, längere Trocknungs- und Bemalungsphasen anstanden, oder ich schlicht von der gerade anstehenden Bauphase einfach die Schnauze voll hatte. Auch wollte ich manchmal diverse Kleinteile einfach sicherheitshalber noch nicht verbauen und wandte mich also erstmal anderen Dingen zu. Ebenso bereitete mir einige Male der Ablauf Zusammenbau-Bemalung-Endmontage etwas Kopfzerbrechen. Und schließlich waren die einzelnen Baugruppen mit all ihren zu berücksichtigenden Einzelheiten für sich genommen einfacher zu bewältigen.

Alle Komponenten der Eisenbahnverlastung finden sich in meinem anderen Karl Baubericht, dort beschreibe ich die Drehgestelle für den hier besprochenen Mörser in der ineinandergeschobenen Konfiguration bei Leerfahrt und gehe auch auf manch andere Dinge näher ein.

Fahrgestell:

Zuerst eine grundsätzliche Anmerkung zum Laufwerk: als ich die Oberwanne (Bstf. 12) aufsetzen wollte stellte ich fest, dass die Kettenbleche auf den (Einzelglieder-) Ketten aufsaßen und somit ein Spalt zwischen Ober- und Unterwanne entstand! Die Teile H3 bauen etwas zu hoch, die Stützrollen stehen außen leicht schräg nach oben. Außerdem sind die Stützrollen meines Erachtens nach im Durchmesser etwas zu groß. Man sollte sie daher mit z.B. einem Akkubohrer herunterschleifen und auch gleich die Felgenhörner abdrehen. Die frühen Rollen hatten nämlich dickere Vollgummibandagen. Ansonsten sollte die Kette im Stützrollenbereich möglichst weit innen verklebt werden, damit sie nicht unter den Kettenblechen hervor steht. Für all diese Verbesserungen war es bei mir fast schon zu spät, sodass ich die Stützrollen wieder abbrechen und „nachbehandeln“ musste. Mehr dazu später.

Bei  der Unterwanne verspachtelte und verschliff ich zuerst die Aufnahmen für die Kolonnenfahrlichter und die Brechstangen. Die Seitenvorgelege baute ich neu auf. Die Abdeckungen der Leitradachsen (M8 u. M9) kürzte ich auf 7,0mm und versah sie ringsherum mit Schweißnähten aus gezogenem Gießast. An einigen Kanten stellte ich noch Schweißbrennerspuren dar. Auf der Unterseite der Wanne verlaufen neun Quer- und vier Längsträger, die das abgesenkte Fahrgestell beim Schuss stabilisieren. Sie entstanden aus 0,4 x 1,0mm Evergreen Profilen.

der Unterwanne verspachtelte und verschliff ich zuerst die Aufnahmen für die Kolonnenfahrlichter und die Brechstangen. Die Seitenvorgelege baute ich neu auf. Die Abdeckungen der Leitradachsen (M8 u. M9) kürzte ich auf 7,0mm und versah sie ringsherum mit Schweißnähten aus gezogenem Gießast. An einigen Kanten stellte ich noch Schweißbrennerspuren dar. Auf der Unterseite der Wanne verlaufen neun Quer- und vier Längsträger, die das abgesenkte Fahrgestell beim Schuss stabilisieren. Sie entstanden aus 0,4 x 1,0mm Evergreen Profilen.

Danach erhielt die komplette Unterwanne eine Gußstruktur aus Mr. Surfacer 1000 von Gunze.

Die Inneneinrichtung hübschte ich wegen der späteren kompletten „Einsicht“ in die Wanne noch mit Drehstäben usw. ein wenig auf. Komisch, daß Trumpeter hier nichts anbietet. Eine Fülle an „Innenansichten“ bieten die Fotos von Thomas Anderson, die vor Jahren in KIT, Military Modelling, bzw. AFV Modeller veröffentlicht wurden. Sie zeigen aber die spätere 11-Laufrollen Version. Zwischenzeitlich konnte ich Rheinmetall-Zeichnungen der frühen 8-Laufrollen Ausführung besorgen, auf denen der Aufbau des Innenlebens etwas anders aussieht. Möglicherweise bestanden da diverse Unterschiede.

Jedenfalls entfernte ich die der 11-Laufrollen Version nachempfundene Inneneinrichtung wieder und baute sie dann den Zeichnungen entsprechend komplett und mit allen Komponenten versehen neu auf.

An dieser Stelle einen recht herzlichen Dank an Frau G. vom BW-Archiv in Koblenz und cL historia für den Zugriff auf die originalen Dokumente von Rheinmetall!

Obwohl ich rund 650 Dokumente fotografieren konnte, sind die Akten zum Gerät 040/041 leider längst nicht vollständig. Die technischen Beschreibungen beziehen sich meist auf die spätere 11-Laufrollen Version, die technischen Zeichnungen zeigen hingegen fast durchweg die frühe Ausführung mit acht Laufrollen. Macht aber (fast) nichts, da in den meisten Fällen die Zeichnungen für beide Ausführungen gelten. Die Maße der Zeichnungen rechnete ich anhand der Modellmaße in 1:35 um, wobei mir auffiel, wie exakt Trumpeter das Original ins Modell umgesetzt hat! Im Prinzip passten am Ende alle selbstgebauten Komponenten problemlos zusammen, ohne dass ich irgendwelche Änderungen vornehmen musste.

Obwohl ich rund 650 Dokumente fotografieren konnte, sind die Akten zum Gerät 040/041 leider längst nicht vollständig. Die technischen Beschreibungen beziehen sich meist auf die spätere 11-Laufrollen Version, die technischen Zeichnungen zeigen hingegen fast durchweg die frühe Ausführung mit acht Laufrollen. Macht aber (fast) nichts, da in den meisten Fällen die Zeichnungen für beide Ausführungen gelten. Die Maße der Zeichnungen rechnete ich anhand der Modellmaße in 1:35 um, wobei mir auffiel, wie exakt Trumpeter das Original ins Modell umgesetzt hat! Im Prinzip passten am Ende alle selbstgebauten Komponenten problemlos zusammen, ohne dass ich irgendwelche Änderungen vornehmen musste.

Im Einzelnen baute ich zuerst die Längsstege und die Querträger in den Wannenboden, danach den Antriebswellenstrang vom Motor auf das Getriebe, bzw. des Quertriebs für das Hebe- und Senkwerk. Diese recht lange Welle drehte ich aus 2,5mm Plastikrundprofil auf einem Akkuschrauber. Danach kamen die Zug- und Pleuelstangen für das Hebe- und Senkwerk an die Reihe. Es folgten die Lafettenverschiebung und der Spindeltrieb mit allen Antrieben (Vorgelege) und Wellen. Hier darf man später (wenn die Oberwanne aufgesetzt ist) nicht die Wellen für Spindel- und Wendetrieb, sowie die Wellen der Zurrbolzen (J4 du K13) vergessen!

Alle Antriebe usw. habe ich nach Zeichnungen scratch gebaut. Die Zurrbolzen (J19) habe ich um 180° um die Längsachse gedreht und stark überarbeitet, damit sie mit der (ebenfalls überarbeiteten) Brücke der Lafettenbremseinrichtung (J15 und 16) zusammen passen. Von dieser Brücke befindet sich übrigens nur eine im Fahrzeug! Die Gleitschienen (M12, 15, 17 und 18) müssen durchgängig sein, die beiden mittleren Schottwände, in denen sie eingehängt werden sollen, müssen ausgeschnitten werden. Wie gesagt, ein rudimentäres inneres Laufwerk hatte ich schon anfangs scratch gebaut. Ich konnte also die Durchführungen der Drehstäbe retten, da ich sie noch nicht fest montiert hatte. Außerdem verbaute ich erstmal nur eine Gleitschiene.

Alle Antriebe usw. habe ich nach Zeichnungen scratch gebaut. Die Zurrbolzen (J19) habe ich um 180° um die Längsachse gedreht und stark überarbeitet, damit sie mit der (ebenfalls überarbeiteten) Brücke der Lafettenbremseinrichtung (J15 und 16) zusammen passen. Von dieser Brücke befindet sich übrigens nur eine im Fahrzeug! Die Gleitschienen (M12, 15, 17 und 18) müssen durchgängig sein, die beiden mittleren Schottwände, in denen sie eingehängt werden sollen, müssen ausgeschnitten werden. Wie gesagt, ein rudimentäres inneres Laufwerk hatte ich schon anfangs scratch gebaut. Ich konnte also die Durchführungen der Drehstäbe retten, da ich sie noch nicht fest montiert hatte. Außerdem verbaute ich erstmal nur eine Gleitschiene.

Von der Lafettenbremseinrichtung selbst lagen mir recht ausführliche Zeichnungen vor, sodass ich sie im Detail mit Rohrbremsen, Luftvorholern und auch den Schmierleitungen nachbauen konnte. Damit hier später alles (theoretisch) zusammenpassen kann, überarbeitete ich auch schon die Unterseite der Oberlafette (Bstf. 22 bis 24), da sie letztendlich die Längsmaße der Lafettenbremseinrichtung vorgibt.

Bis hierhin war die Inneneinrichtung erstmal fertig! Eine Teilbemalung war vor dem endgültigen Zusammenbau sinnvoll… Doch dazu später an anderer Stelle. Nach der Bemalung setzte ich die Lafettenverschiebung mit ihrer Brücke und die verbliebene Gleitschiene in die Unterwanne ein. Das war ein ziemliches Gewürge, klappte aber letztendlich. Puh! Die Lafettenverschiebung bleibt beweglich, d.h., sie könnte von der Transportposition in die Schussposition geschoben werden.

Die Laufwerkskomponenten verdienten besondere Aufmerksamkeit: die Spritzlinge H, J, P und M untersuchte ich auf Auswerferstellen und verschloss diese mit kleinen Plastikscheibchen. Dann sortierte ich mir die einzelnen Baugruppen (Laufrollen, die Aufnahmen der Drehstabfederung und der Schwingarme {{A-A bis D-D}}, die Schwingarme, etc.) und beseitigte Formenversatz und Auswerferstellen. Diese Vorrichtungen {{A-A bis D-D}} erhielten an manchen Bereichen eine Gußstruktur. Die Schwingarme selbst an einigen Stellen ebenfalls – hier aber, um Formenversatz zu kaschieren.

Die Stützprofile (Traversen) des Laufwerks (P3 – P8) klebte ich sorgfältig mit dünnflüssigem Kleber zusammen und richtete sie ordentlich aus. Dadurch konnte ich nahezu komplett auf Spachtelarbeiten (von den obligaten Auswerfermarken mal abgesehen) verzichten. Bei den Arretierungen (H8) entfernte ich jeweils die Niete, bohrte dann unten ein 0,4mm Loch für einen Sicherungshaken (aus Draht) und klebte dann die Niete etwas höher wieder auf. Der Haken musste nun noch mit einem Kettchen versehen werden. Arge Fummelarbeit!

Die Stützprofile (Traversen) des Laufwerks (P3 – P8) klebte ich sorgfältig mit dünnflüssigem Kleber zusammen und richtete sie ordentlich aus. Dadurch konnte ich nahezu komplett auf Spachtelarbeiten (von den obligaten Auswerfermarken mal abgesehen) verzichten. Bei den Arretierungen (H8) entfernte ich jeweils die Niete, bohrte dann unten ein 0,4mm Loch für einen Sicherungshaken (aus Draht) und klebte dann die Niete etwas höher wieder auf. Der Haken musste nun noch mit einem Kettchen versehen werden. Arge Fummelarbeit!

Wie schon erwähnt, beseitigte ich an den Lauf- und Stützrollen mittels einer Bohrmaschine die Formentrennlinien und brach auch gleich die allzu scharfen Gummibandagenhinterkanten mit Schleifpapier. Dem Bausatz liegen die späteren Stützrollen der 11-Laufrollen-Version bei. Also muss das Felgenhorn abgedreht werden, damit man breitere Gummibandagen darstellt. Mir ist das erst aufgefallen, nachdem ich schon die Stützrolleneinheiten (voreilig) verklebt hatte. Mit einer spitzen Kombizange konnte ich sie aber wieder nahezu bruchfrei entfernen. Und sie bleiben auch erstmal nicht angebaut, weil die verklebten Stützrollen nicht mit den Stützprofilen fluchteten. Hierzu auch mal unter „Ober- und Unterwanne verheiraten“ nachlesen! Zum Laufwerkszusammenbau komme ich dann später.

Es bietet sich an, nun die Laufrollen zu bemalen, da man nach dem Zusammenbau kaum noch ordentlich an sie heran kommt. Dies gilt übrigens auch für die restlichen Baugruppen des Laufwerks.

Die Zähne der Triebräder (H17 u. H18) fluchten nicht genau, hier muss man nacharbeiten. Außerdem lässt sich die Kette von Trumpeter nicht sauber auflegen, die Öffnungen in den Kettengliedern sind zu eng. Ich habe sie mit einem Fräsbohrer vom Zahnarzt nachträglich per Hand geweitet. An den Abdeckungen der Triebräder (H24) sind die mittigen Schraubenköpfe zu entfernen. Ich ergänzte noch einen Schmiernippel nach Fotovorlagen. Für die angegossenen Nummern fehlten mir leider die Ziffern in entsprechender Größe. Die Bolzen der Triebradabdeckung (H5) fluchten mit denen des Zahnkranzes, das ist also hier beim frühen Modell korrekt wiedergegeben. Die Teile H1 versah ich noch zusätzlich mit 4,0mm x 0,5mm Zahnrädern.

Alle einzelnen Baugruppen lackierte ich separat und maskierte vorher die Klebepunkte mit Maskingtape. Und auch die Kette baute und bemalte ich separat, da mir der Aufwand, alles erst nach dem Zusammenbau zu bemalen als zu kompliziert, und an manchen Stellen fast unmöglich erschien!

Die Einzelgliederkette ist die frühe Version, preiswert von Trumpeter Nr. 02053. Die einzelnen Glieder trennte ich vom Gießast, entfernte die Angüsse und verschliff diese Stellen dann gründlich! Außerdem bohrte ich die Löcher für die Kettenbolzen auf, was hier eine eher schlechte Idee war: teilweise fielen die Bolzen gleich wieder heraus. Steckt man die Bolzen einfach ohne die Löcher zu weiten hinein, könnten sie auch ohne Kleber halten. Oder man weitet nur die äußeren Löcher. Versuch macht klug. Ich sicherte die Bolzen mit etwas Ethylacetat. Hierbei ist Vorsicht angesagt, damit die Kette beweglich bleibt! Trumpeter gibt 135 Glieder pro Seite vor, im Original waren es nur 133. Weil das Fahrwerk abgesenkt dargestellt wird und die Kette deshalb durchhängt, erschienen mir 135 Glieder sicherer. Kürzen kann man immer noch. Beim Anbau der fertig bemalten Kette stellte sich dann aber heraus, dass es für die abgesenkte Konfiguration genau zwei Glieder zu viel waren - 133 Kettenglieder wie beim Original also korrekt sind. Blieb nur noch, die Ketten aufzuziehen: ich fing beim Triebrad mit den (zehn) geweiteten Kettengliedern an und arbeitete mich schrittweise über die Stützrollen zu den Leiträdern vor. Leider war die Kette nicht mehr in allen Bereichen voll beweglich. Allerdings hängt die Kette auf den Fotos auch nicht sehr durch, da sie sich durch das Durchhängen unter den Leiträdern durch ihr Eigengewicht strafft. Den unteren Kettenstrang fixierte ich mit Haarklammern auf Pappstreifenund ließ dann den ganz dünnen Tamiya Kleber an jedem Glied einlaufen. Die Farben bleiben dabei bis auf kleine Ausnahmen vollständig und matt erhalten. Übrigens: wenn die Fahrzeugwanne abgesenkt wird, also die Schwingarme hochgefahren werden, kommt die Wanne auf den Quer- und Längsträgern zu stehen. Die Laufrollen befinden sich „in der Luft“, die Ketten liegen auf dem Boden, bzw. auf der Transportplattform des Culemeyer Straßenrollers.

Die Einzelgliederkette ist die frühe Version, preiswert von Trumpeter Nr. 02053. Die einzelnen Glieder trennte ich vom Gießast, entfernte die Angüsse und verschliff diese Stellen dann gründlich! Außerdem bohrte ich die Löcher für die Kettenbolzen auf, was hier eine eher schlechte Idee war: teilweise fielen die Bolzen gleich wieder heraus. Steckt man die Bolzen einfach ohne die Löcher zu weiten hinein, könnten sie auch ohne Kleber halten. Oder man weitet nur die äußeren Löcher. Versuch macht klug. Ich sicherte die Bolzen mit etwas Ethylacetat. Hierbei ist Vorsicht angesagt, damit die Kette beweglich bleibt! Trumpeter gibt 135 Glieder pro Seite vor, im Original waren es nur 133. Weil das Fahrwerk abgesenkt dargestellt wird und die Kette deshalb durchhängt, erschienen mir 135 Glieder sicherer. Kürzen kann man immer noch. Beim Anbau der fertig bemalten Kette stellte sich dann aber heraus, dass es für die abgesenkte Konfiguration genau zwei Glieder zu viel waren - 133 Kettenglieder wie beim Original also korrekt sind. Blieb nur noch, die Ketten aufzuziehen: ich fing beim Triebrad mit den (zehn) geweiteten Kettengliedern an und arbeitete mich schrittweise über die Stützrollen zu den Leiträdern vor. Leider war die Kette nicht mehr in allen Bereichen voll beweglich. Allerdings hängt die Kette auf den Fotos auch nicht sehr durch, da sie sich durch das Durchhängen unter den Leiträdern durch ihr Eigengewicht strafft. Den unteren Kettenstrang fixierte ich mit Haarklammern auf Pappstreifenund ließ dann den ganz dünnen Tamiya Kleber an jedem Glied einlaufen. Die Farben bleiben dabei bis auf kleine Ausnahmen vollständig und matt erhalten. Übrigens: wenn die Fahrzeugwanne abgesenkt wird, also die Schwingarme hochgefahren werden, kommt die Wanne auf den Quer- und Längsträgern zu stehen. Die Laufrollen befinden sich „in der Luft“, die Ketten liegen auf dem Boden, bzw. auf der Transportplattform des Culemeyer Straßenrollers.

Oberwanne Teil 1:

An den Seitenteilen K3 und K25 entfernte ich die Flügelschrauben und hob sie für später auf. Dann brach ich die Kanten und klebte auf der inneren Oberseite die Gleitschienen für die Oberlafette mit 10mm breitem Tape ab. Die verbleibende Oberfläche pinselte ich mit dünnflüssigem Tamiya Kleber ein und drückte in das weiche Material eine Gußstruktur mit einer Messingbürste ein. Nach der Durchtrocknung egalisierte ich die Struktur mit feinem Schleifpapier.

An den Seitenteilen K3 und K25 entfernte ich die Flügelschrauben und hob sie für später auf. Dann brach ich die Kanten und klebte auf der inneren Oberseite die Gleitschienen für die Oberlafette mit 10mm breitem Tape ab. Die verbleibende Oberfläche pinselte ich mit dünnflüssigem Tamiya Kleber ein und drückte in das weiche Material eine Gußstruktur mit einer Messingbürste ein. Nach der Durchtrocknung egalisierte ich die Struktur mit feinem Schleifpapier.

Die Oberwanne (Upper Hull) selbst bekam im vorderen und hinteren Innenbereich des Kampraumes Bohrungen und Verschraubungen für die Heißösenpivots {{E-E und F-F}} laut Fotos aus Kubinka. Nachdem erst K29, dann N3 und N6, sowie K3 und K25 verklebt waren, fütterte ich die Wanne gemäß Fotovorlagen innen auf und verspachtelte oben die Gleitbahnen.

Wiederum nach Fotovorlagen erstellte ich massenhaft Schweißnähte aus gezogenen Gießästen, bzw. gravierte die Nähte direkt mit dem Lötkolben oder aber mit einer scharfen Spachtelklinge und Einweichen mit Ethylacetat.

Die Heißösen (-pivots) {{E-E und F-F}} erhielten ebenfalls eine Gußstruktur aus Mr. Surfacer. Die Bolzen J12 passte ich durch Kürzen an und versah sie mit Sicherungsketten. Die Kontermuttern der Bolzen baute ich scratch nach meinen in Kubinka unter Lebensgefahr geschossenen Fotos.

Auf die Oberwanne gehören eine ganze Anzahl Zurrösen - teils mit, teils ohne Schraubplatte. Diese baute ich aus dünnem Draht, Plasikstreifchen und selbstgemachten Schraubköpfen selbst. Ihre Position ermittelte ich aus meiner Fotosammlung und zeichnete sie zu Orientierungszwecken erstmal in eine alte Bauanleitung von Dragon ein. In Kubinka entdeckte ich an den Seiten der Kettenbleche jeweils drei Vorrichtungen zum Befestigen der Auspuffrohre. Die ganz frühen Fotos der Geräte I und II zeigen diese noch nicht, auf den ersten Einsatzfotos hingegen sieht man dann die verlängerten Rohre. Wo genau diese Rohre beim Transport mitgeführt wurden, konnte ich leider nicht belegbar herausbekommen. Möglicherweise wurden sie beim Bahntransport auf einem Tragrahmen verzurrt und mit einer Plane abgedeckt. Fotos in Waffen Revue Nr. 23 stützen diese Vermutung.

Auf die Oberwanne gehören eine ganze Anzahl Zurrösen - teils mit, teils ohne Schraubplatte. Diese baute ich aus dünnem Draht, Plasikstreifchen und selbstgemachten Schraubköpfen selbst. Ihre Position ermittelte ich aus meiner Fotosammlung und zeichnete sie zu Orientierungszwecken erstmal in eine alte Bauanleitung von Dragon ein. In Kubinka entdeckte ich an den Seiten der Kettenbleche jeweils drei Vorrichtungen zum Befestigen der Auspuffrohre. Die ganz frühen Fotos der Geräte I und II zeigen diese noch nicht, auf den ersten Einsatzfotos hingegen sieht man dann die verlängerten Rohre. Wo genau diese Rohre beim Transport mitgeführt wurden, konnte ich leider nicht belegbar herausbekommen. Möglicherweise wurden sie beim Bahntransport auf einem Tragrahmen verzurrt und mit einer Plane abgedeckt. Fotos in Waffen Revue Nr. 23 stützen diese Vermutung.

So weit, so gut. Das wären eigentlich erstmal die vorläufigen Arbeiten bis zum Verheiraten von Ober- und Unterwanne. Aber da wäre ja noch der offene Fahrerraum zu bearbeiten: den gestaltete ich anhand von Fotos und Zeichnungen nach. Es kamen hier u.a. Ätzteile und Bleidraht zum Einsatz, auch die Hubwerksanzeige rüstete ich nach.

Die Fahrerfigur entstammt dem „German Drivers“ Set von ICM. Um sie an den selbstgebauten Sitz und den Fahrerraum anzupassen, musste ich ihr Arme und Beine brechen, sowie den Hintern ausfräsen. Nachmodelliert habe ich mit Magic Sculp, das auch noch nach über zwanzig Jahren trotz Verglasungen einwandfrei zu verarbeiten ist! Ich habe es nicht so sehr mit dem Umbau von Figuren – aber wenn man sich Zeit nimmt, klappt auch das. Den oberen Teil des Fahrerraumes (K10) versah ich mit Ätzteilen von Eduard und einer Heißöse (Fotovorlage!), der Abdeckung (K11) spendierte ich auf der Oberseite Lochbleche, und an der Innenseite eine Verriegelungsmimik. Auch hier richtete ich mich nach Fotovorlagen. Diese Baugruppen bemalte ich separat, ebenso die (selbstgebauten) Feuerlöscher und Auspufftöpfe. All diese Teile wurden aber erst ganz zum Schluss nach der kompletten Bemalung und Alterung verklebt.

Die Fahrerfigur entstammt dem „German Drivers“ Set von ICM. Um sie an den selbstgebauten Sitz und den Fahrerraum anzupassen, musste ich ihr Arme und Beine brechen, sowie den Hintern ausfräsen. Nachmodelliert habe ich mit Magic Sculp, das auch noch nach über zwanzig Jahren trotz Verglasungen einwandfrei zu verarbeiten ist! Ich habe es nicht so sehr mit dem Umbau von Figuren – aber wenn man sich Zeit nimmt, klappt auch das. Den oberen Teil des Fahrerraumes (K10) versah ich mit Ätzteilen von Eduard und einer Heißöse (Fotovorlage!), der Abdeckung (K11) spendierte ich auf der Oberseite Lochbleche, und an der Innenseite eine Verriegelungsmimik. Auch hier richtete ich mich nach Fotovorlagen. Diese Baugruppen bemalte ich separat, ebenso die (selbstgebauten) Feuerlöscher und Auspufftöpfe. All diese Teile wurden aber erst ganz zum Schluss nach der kompletten Bemalung und Alterung verklebt.

Als nun endlich Ober- und Unterwanne innen fertig gestaltet waren und die Unterwanne mit den Laufwerkskomponenten samt Kette versehen war, konnte ich endlich die beiden Wannenhälften aneinander ausrichten und miteinander verkleben, und danach Wannenfront und –heck einbauen. Und erst danach ging es mit der Gestaltung der Oberwanne weiter. Siehe weiter unten.

Wannenfront und -heck:

Die Gestaltung erfolgt gemäß von Fotovorlagen – d.h., die Oberfläche wird mit einer Gußstruktur versehen, die überarbeiteten Werkzeuge mit Ätzteilen, usw. angebracht. Nach dem Verkleben der Wannenteile werden auf beiden Seiten Schweißnähte ergänzt.

Die Löcher in M20 (Wannenheck) sind mit „L“ und „E“ gekennzeichnet, was „late“, bzw. „early“ bedeutet. Hier wird die Leiter positioniert. Die beiden Leitern an der Wannenfront überarbeitete ich mit gemäß der Fotovorlagen in kochend heißem Wasser gebogenen Rundprofilen.

Die Frage, wann denn nun die beiden Front- und Heckteile eingeklebt werden, bleibt jedem selbst überlassen: verklebt man sie zuerst mit der Unterwanne, hat man eine gute (Pass-) Führung für das Verkleben der Oberwanne. Verklebt man zuerst nur (die schon innen bemalte) Ober- und Unterwanne, kann man die beiden Hälften an den Enden innen zusätzlich gut verkleben. Ich habe die letztere Möglichkeit gewählt. Vor der weiteren Gestaltung sollten diese Teile aber unbedingt an die Wannenhälften angepasst werden, damit sie später auch gut rein flutschen. Habe ich natürlich vergessen…

Die Frage, wann denn nun die beiden Front- und Heckteile eingeklebt werden, bleibt jedem selbst überlassen: verklebt man sie zuerst mit der Unterwanne, hat man eine gute (Pass-) Führung für das Verkleben der Oberwanne. Verklebt man zuerst nur (die schon innen bemalte) Ober- und Unterwanne, kann man die beiden Hälften an den Enden innen zusätzlich gut verkleben. Ich habe die letztere Möglichkeit gewählt. Vor der weiteren Gestaltung sollten diese Teile aber unbedingt an die Wannenhälften angepasst werden, damit sie später auch gut rein flutschen. Habe ich natürlich vergessen…

Bei den Werkzeughalterungen hielt ich mich an diverse Originalfotos und Bilder, die ich in Kubinka gemacht habe. Alle Mörser zeigen im Detail leichte Abweichungen voneinander, was etwas Raum für „Kreativität“ zulässt. Die Werkzeug- und Verschlußhalterungen suchte ich mir – soweit nicht beim Eduard-Ätzteilsatz vorhanden – bei schon benutzten ABER-Sätzen zusammen, da bleibt ja immer eine Menge übrig. Die Verschlüsse selbst waren erstmals von mir verwendete, in 3D gedruckte Teile von T-Rex. Tja. Maßhaltig sind sie bestimmt, fallen aber für die gängigen Werkzeugstiele zu klein aus. Allerdings verhalten sie sich wie Gummi, sodass man die Stiele teilweise auch hineinwürgen kann. Reißen die Verschlüsse, fällt dies nicht weiter auf – zerbrechen tut da nichts! Die tiefschwarze Farbe der 3D-Drucke macht es aber schwer, sie ohne Stege vom Anguss zu trennen. Ich habe sie mit der feinen, spitzen „Bastelschere“ aus dem Hause Lerche abgetrennt – mit einem Skalpell kommt man hier nicht weit. Zum Verkleben der verschiedenen Materialien nahm ich diesmal keinen Sekundenkleber, sondern Ultra Glue Acrylic von A.MIG: ab sofort klebe ich Ätzteile, etc. nur noch damit. Geiles Zeug! Die Verbindung bricht nach dem Trocknen nicht; mir ist eine größere, fertige Baugruppe auf’s Laminat gefallen - und nichts ist abgebrochen! Ich verklebe damit nur eher provisorisch, lasse bis zum nächsten Tag durchtrocknen und es hält! Verdünnt mit Wasser, kann man diesen Kleber mit einem dünnen Pinsel zur weiteren, gründlicheren Verklebung in Sicken und Nähte einlaufen lassen. So ein Aha! - Erlebnis hatte ich im Modellbau schon lange nicht mehr!

Ober- und Unterwanne verheiraten:

Die Teile K7 und K28 passte ich an die Oberwanne an und verklebte sie. Allerdings nur auf einer Seite mit K36; K37 ließ ich gemäß der Fotovorlagen und wegen der Abwechslung weg. Dann wurden die hinteren vier Heißösen {{E-E und F-F}} mit der Oberwanne verklebt. Und danach klebte ich die inneren Laufstege (N4 und N5) ein.

Da die Einzelgliederketten etwas breiter sind und etwas höher aufbauen als die Vinylketten, gab es Passprobleme. Außerdem war meine Oberwanne leicht verzogen. Weiterhin bauen die Teile H3 etwas zu hoch. Und die Stützrollen sind im Durchmesser etwas zu groß. Es passte alles nicht so richtig, und wegen der schon erfolgten Bemalung konnte ich auch nicht mehr so richtig nachbearbeiten, bzw. ausrichten. Im Wesentlichen ist also darauf zu achten, dass sie Stützrollen möglichst tief und waagerecht stehen. Auch bei Verwendung der Vinylketten liegen die Kettenbleche auf den Ketten auf, was eigentlich so nicht sein sollte. Ich musste die Klebeflächen der Unterwanne mit 0,5mm x 1,0mm Evergreenprofilen auffüttern, um die Oberwanne spaltfrei verkleben zu können. Den so entstandenen Spalt im Innenraum kaschierte ich später mit Schweißnähten, die dann ich nachlackierte. Dazu nahm ich Plastikprofile der Größe 0,2mm x 0,5mm und gravierte mit einem Lötkolben bei ca. 175°C eine Schweißnaht. Danach klebte ich diese Schweißnähte in die Klebenähte von Ober- und Unterwanne. Vorher aber klebte ich die Oberwanne von der Fahrerseite her nach und nach an der Unterwanne fest und richtete die beiden Wannenhälften gleichzeitig aneinander aus. Die inneren Klebenähte vorn und hinten verstärkte ich mit Plastikstreifen, Wannenfront und –heck sind ja noch nicht eingebaut.

Übrigens haben sich die Farben von Mission Models und AK Interactive als ziemlich robust gegenüber Tamiyas Extra Thin Cement erwiesen – ich konnte viele lackierte Stellen kleben, ohne dass der Lack angegriffen wurde und er auch matt blieb!

Zuletzt passte ich Wannenfront und –heck ein. Eventuell auftretende Spalten können ggf. mit Plastikprofilen aufgefüttert, diverse Schweißnähte nachgraviert werden.

Oberwanne Teil 2:

Nun konnten die restlichen Teile der Oberwanne folgen. Zunächst aber ergänzte ich im Innenraum die Schaltstange für den Wendetrieb samt einem Bedienhebel auf der Oberwanne, die Welle für den Spindeltrieb, sowie den Zurrbolzentrieb J4 und J13.

In den Baustufen 4 bis 6 wurden nun die ganzen Klein- und Ätzteile verbaut, einige Kettchen werten das Modell weiter auf. Gemäß Fotovorlagen gravierte ich die Halteprofile der Laufstege (J26) auf der Außenseite und klebte innen Versteifungsprofile ein. Hier wären Ätzteile schön gewesen. Die Ätzteile der Trittstufen (16 u. 19 für J27, Bstf. 8) sind etwa 1,0mm zu breit. Ich trennte diesen Millimeter heraus und verlötete die Teile miteinander. Dass die Teile auch etwas zu tief sind bemerkte ich erst später und ignorierte diesen Umstand einfach. Die Feuerlöscher (J5) musste ich komplett aus Plastikresten neu aufbauen. Sie werden aber erst nach der Bemalung verklebt. Die Auspufftöpfe habe ich ebenfalls gründlich überarbeitet, außerdem erhielten sie noch eine Muffe als Verbindung zum Panzerkastenaufbau. Den Schraubenlüfter (K23) habe ich mit Bajonettverschlüssen und einer Flügelschraube auf dem geätzten Gitter aufgewertet. Die Notek-Lampen (J20) sind gar keine, sondern eine Vollkatastrophe. Deshalb habe ich sie gegen Zinngußteile von MR-Modellbau ausgetauscht.

Die Biegehilfen für die Ätzteile der Geländer verstiftete und verklebte ich mit einem Rest Gießast. So konnte ich die Ätzteile nun einfacher biegen. Die Teile PE-B13 glühte ich vorher aus, um sie leichter in Form bringen zu können. Nachdem (!) ich die Teile gebogen hatte, sah ich mir meine Museumsfotos an um heraus zu bekommen, wie die Geländerteile denn nun gelagert sind. Dabei stellte ich fest, dass die Teile PE-B9 überflüssig sind. An deren Stelle kann man die Teile PE-12 verbauen, wenn man sie etwas anders biegt und um 180° dreht. Man kann ihnen problemlos die korrekte Form geben und sich für den Verschlußbügel beispielsweise aus dem ABER-Set 35A20 „Clamp & Clasps“ bedienen. Ergänzt habe ich dann noch einen Verriegelungsbügel aus Draht mit einem Scharnier aus gezogenem Gießast. Außerdem entdeckte ich noch die Funktion der Flügelmutter an den Teilen K3 und K25: damit wurden die hochgeklappten Laufroste bei der Fahrt gesichert. Diese Vorrichtung habe ich also auch noch nachgebaut.

Die Geländerteile selbst beanspruchten viel Versäuberungsarbeit, und die Handläufe (J1) waren stark verzogen – was sich dann auch nicht wirklich korrigieren ließ. Hier hätte ich vielleicht mit heißem Wasser Abhilfe schaffen können, hatte aber so langsam echt keine Lust mehr! Wegen der Abwechslung habe ich eine Seite der Laufroste in Fahrstellung, die andere in Feuerstellung gebaut. Die Laufroste werden aber erst am Ende verklebt!

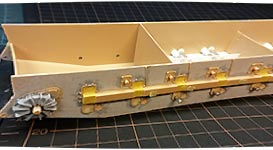

Wiegenbrücke:

Da ich das Modell in Teillasten baue, geht alles nach Baugruppen - also fange ich mit der Wiegenbrücke in Baustufe 18 an: die jeweils fünf Verschraubungen (Paßscheiben) an den beiden Teilen der Brücke (R13 u. 14) müssen für den Transportmodus versenkt werden. Die Brücke ist hier nämlich mit der Rohrwiege verschraubt. Dazu habe ich die Vierlochpaßscheiben mit einer angeschliffenen Nadel rundherum ausgekratzt, bis ich sie entfernen konnte. Danach habe ich sie dünner geschliffen und mit einer mittigen Bohrung (2,1mm) versehen. Die Teile R13 und 14 wurden dann innen aufgefüttert, die Schrauben nunmehr vertieft eingeklebt und die Auffütterung auch durchbohrt. Die Teile R5, 13 und 14 verklebte ich nun und füllte Spalten mit Mr. Surfacer 500 auf.

Da ich das Modell in Teillasten baue, geht alles nach Baugruppen - also fange ich mit der Wiegenbrücke in Baustufe 18 an: die jeweils fünf Verschraubungen (Paßscheiben) an den beiden Teilen der Brücke (R13 u. 14) müssen für den Transportmodus versenkt werden. Die Brücke ist hier nämlich mit der Rohrwiege verschraubt. Dazu habe ich die Vierlochpaßscheiben mit einer angeschliffenen Nadel rundherum ausgekratzt, bis ich sie entfernen konnte. Danach habe ich sie dünner geschliffen und mit einer mittigen Bohrung (2,1mm) versehen. Die Teile R13 und 14 wurden dann innen aufgefüttert, die Schrauben nunmehr vertieft eingeklebt und die Auffütterung auch durchbohrt. Die Teile R5, 13 und 14 verklebte ich nun und füllte Spalten mit Mr. Surfacer 500 auf.

Die Riefen in der Gußstruktur der Brückenseiten arbeitete ich mit einem gebogenen Skalpell nach Fotovorlagen ein. Die Gußstruktur selbst erstellte ich mit einer Kugelfräse und dann mit Flüssigkleber und einer Messingbürste. Vorher entfernte ich das Kabel und die Holzleiste auf der rechten Seite an Teil R14 und baute später nur die Kabelbefestigungen, sowie weitere Details neu auf. Die Holzleiste klebte ich nun auch wieder an. Die Gußstruktur auf der Oberseite der Brücke, sowie an den Teilen R4 und R5 gestaltete ich mit Mr. Surfacer 500 von Gunze und einem Borstenpinsel. Die Innenseite der Brücke verschloss ich mit Plastiksheet und die Rohrbremsen (T1) überarbeitete ich etwas, obwohl nachher davon nichts mehr zu sehen ist. Die Federn waren übrigens zu klein – und haben hier auch gar nichts zu suchen. Die Rohrbremseinrichtung besteht aus in der Wiege gelagerten Rohrbremsen mit Flüssigkeitsausgleichern. Der Rohrluftvorholer besteht aus dem Luftzylinder und einem Verdrängungszylinder - er wird auch überarbeitet, wobei ich den Verdrängungszylinder hier weggelassen habe.

Nun grundierte ich die Wiege und die Wiegenrückwand (R5) von innen dunkelgrau und bemalte die Rohrbremsen und den Rohrvorholer. Bei diesen sind die sichtbaren, offenen Bereiche in Panzergrau zu lackieren!

Anschließend klebte ich die Teile zusammen und arbeitete wiederum mit Mr. Surfacer Spalten und Strukturen nach.

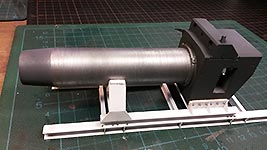

Rohr und Bodenstück:

In Baustufe 16 wird das Rohr mit dem Bodenstück (Verschlußblock) gebaut, was eine weitere Teillast für den Transport auf Culemeyer Straßenrollern darstellt. Das zusammengeklebte Rohr wurde verspachtelt und verschliffen. Dann arbeitete ich mir 60er Schleifpapier die Bearbeitungsspuren einer Drehbank ein. Die Rohrenden versah ich mit Ätzteilen aus zwei Eduard-Sets, um Züge und Felder darzustellen. An Teil R16 entfernte ich unten die drei Schrauben. Sie kommen später wieder zum Einsatz. Die oberen und auch die unteren drei Schrauben wurden gegen Verdrehen gesichert, die Löcher für die Sicherungsbleche habe ich also ergänzt. Desweiteren findet sich hier eine Befestigung unterhalb der Öffnung des Verschlußblocks, die eventuell als Zurrung für den Lademuldenwagen dient? Auch die könnte noch etwas überarbeitet werden, allerdings lassen die vorliegenden Fotos nichts Genaues erkennen. An R16 ergänzte ich nachträglich im oberen Bereich noch eine Nut, die dann nicht so schön ausfiel.

In Baustufe 16 wird das Rohr mit dem Bodenstück (Verschlußblock) gebaut, was eine weitere Teillast für den Transport auf Culemeyer Straßenrollern darstellt. Das zusammengeklebte Rohr wurde verspachtelt und verschliffen. Dann arbeitete ich mir 60er Schleifpapier die Bearbeitungsspuren einer Drehbank ein. Die Rohrenden versah ich mit Ätzteilen aus zwei Eduard-Sets, um Züge und Felder darzustellen. An Teil R16 entfernte ich unten die drei Schrauben. Sie kommen später wieder zum Einsatz. Die oberen und auch die unteren drei Schrauben wurden gegen Verdrehen gesichert, die Löcher für die Sicherungsbleche habe ich also ergänzt. Desweiteren findet sich hier eine Befestigung unterhalb der Öffnung des Verschlußblocks, die eventuell als Zurrung für den Lademuldenwagen dient? Auch die könnte noch etwas überarbeitet werden, allerdings lassen die vorliegenden Fotos nichts Genaues erkennen. An R16 ergänzte ich nachträglich im oberen Bereich noch eine Nut, die dann nicht so schön ausfiel.

Die Teile des Bodenstücks müssen nach dem Verkleben gründlich verspachtelt und verschliffen werden. Außerdem werden die Durchführungen der Rohrbremsen und Rohrvorholer durchbohrt. Dazu müsste R16 hier aufgefüttert werden, was ich leider nicht beachtet habe. Also erstellte ich nachträglich Gleitbuchsen aus 0,13mm Sheetstreifen. Der Ring an R15 wurde nach Fotovorlagen mit zwei Stahlblöcken und Bohrungen versehen. Möglicherweise wurden an den beiden Stahlblöcken die Gegenstücke der Lederpuffer des Wiegenkörpers verschraubt? Das konnte ich leider nicht herausfinden. Den Verschlußkeil (R6 und R7) aus Baustufe 17 habe ich separat gebaut, gespachtelt und bemalt, da man sonst vielleicht nicht so gut mit dem Pinsel zum Altern drankäme.

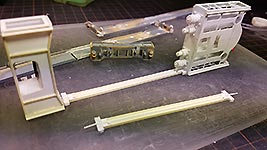

Wiegenkörper und Mantelrohr:

Als Nächstes kamen in Baustufe 17 der Wiegenkörper mit dem Mantelrohr an die Reihe: da die Wiegenbrücke getrennt verlastet wurde, gibt es vollen Einblick in den Wiegenkörper. Dazu entfernte ich mit einem Stechbeitel auf der Innenseite von Teil R1 die Sicken, um so die auf den Zeichnungen dargestellten Öffnungen zu erhalten. Die Rohrbremsen und den Rohrvorholer überarbeitete ich mit Rohrprofilen. Die Federn aus dem Bausatz dienen m.E. nur zum Beweglichmachen des Rohres im Modell - und entfallen somit.

Als Nächstes kamen in Baustufe 17 der Wiegenkörper mit dem Mantelrohr an die Reihe: da die Wiegenbrücke getrennt verlastet wurde, gibt es vollen Einblick in den Wiegenkörper. Dazu entfernte ich mit einem Stechbeitel auf der Innenseite von Teil R1 die Sicken, um so die auf den Zeichnungen dargestellten Öffnungen zu erhalten. Die Rohrbremsen und den Rohrvorholer überarbeitete ich mit Rohrprofilen. Die Federn aus dem Bausatz dienen m.E. nur zum Beweglichmachen des Rohres im Modell - und entfallen somit.

Die inneren Versteifungen an den Seitenteilen R21 und R22 habe ich entfernt, damit die Bremszylinder der Rohrbremse Platz haben. Nun verklebte ich die Seitenteile mit dem Frontteil (R2) und fütterte innen mit einem Streifen Plastiksheet auf. Die Innenseiten der Schildzapfenlager verschloss ich mit rundem Plastiksheet und Sechskantmuttern. Die Gußstruktur stellte ich mit Mr. Surfacher 500 von Gunze und einem Borstenpinsel her. Vorher klebte ich natürlich alle Details ab. Dummerweise hat Trumpeter den Zahnbogen zweigeteilt; den zu spachteln wollte ich mir nun wirklich nicht antun!

Die Rückwand (R3) verspricht eine Menge Spaß, denn hier werden die Schmierleitungen der Rohrlagerschalen ergänzt! Und auch die (zwei?) Lederpuffer, die einen zu harten Anschlag des Bodenstücks beim Vorlauf vermeiden. Ich konnte hier nur mit der mir vorliegenden Quellenliteratur arbeiten, die zwar einige Details zeigt – aber eben nicht alle… Der K3 Bericht in Waffen Revue Nr. 54 hat mir hier übrigens in mancherlei Hinsicht auf die Sprünge geholfen!

Das Mantelrohr (R9 und R10) versah ich nach dem Verkleben mit einer Innenverkleidung aus 0,13er Sheet. Auch danach geht das Rohr noch hindurch! Die Enden der Schmierleitungen erhielten gegossene Einlässe aus halbrunden Profilen.

Fehlt noch der Schmutzabstreifring, PE-B3. Er diente dazu, das Rohrlager und die Gleitbahn des Rohres vor Verschmutzungen zu schützen. Den Sockel des Mantelrohres habe ich auch mit Mr. Surfacer behandelt, um eine leichte Gußstruktur zu erzielen. Danach verklebte ich das Mantelrohr mit dem Wiegenkörper und verschloss die unvermeidbaren Spalten mit Mr. Surfacer, den ich mit einer dünnen Nadel in die Spalten einfließen ließ. Die Übergänge der Schmierleitungen behandelte ich mit Plastic Putty von Vallejo (Nr.400) und Wasser.

Die Schmierleitungen übrigens könnte man auch komplett und elegant aus dünnem Draht neu aufbauen – wenn man die Nerven dazu hat. Teil R8 kommt erst mit dem Verkleben der Rohrbremsen und der Rückwand am Wiegenkörper dran.

Selbstverständlich wurden all diese (innenliegenden) Teile vorher bemalt und gealtert. Bevor ich das Dach (R1) verklebte, stopfte ich den Wiegenkörper mit Plastiktüten aus der Gemüseabteilung aus, um das Innenleben vor der späteren Lackierung zu schützen. Zuletzt kamen in diesen Baustufen die verbliebenen letzten Teile zum Einsatz: T4, T7, T9 und T10. An T10 entfernte ich die Kabelzuleitung und verkabelte die andere Seite mit 0,5mm Lötdraht, alles gemäß der Fotovorlagen. An der rechten Seite der Wiegenbrücke (R22) baute ich noch den Richtbogen neu auf. Und von T8 trennte ich den hinteren Teil ab und verklebte ihn in der Durchführung der Wiegenbrücke.

Selbstverständlich wurden all diese (innenliegenden) Teile vorher bemalt und gealtert. Bevor ich das Dach (R1) verklebte, stopfte ich den Wiegenkörper mit Plastiktüten aus der Gemüseabteilung aus, um das Innenleben vor der späteren Lackierung zu schützen. Zuletzt kamen in diesen Baustufen die verbliebenen letzten Teile zum Einsatz: T4, T7, T9 und T10. An T10 entfernte ich die Kabelzuleitung und verkabelte die andere Seite mit 0,5mm Lötdraht, alles gemäß der Fotovorlagen. An der rechten Seite der Wiegenbrücke (R22) baute ich noch den Richtbogen neu auf. Und von T8 trennte ich den hinteren Teil ab und verklebte ihn in der Durchführung der Wiegenbrücke.

An Teil T9 zeigt sich übrigens der Formenversatz der Spritzlinge in Vollendung: was eigentlich sechseckig sein sollte, fällt hier oval aus! Die beiden Handräder des Höhenrichtfeintriebs (T12 u. T13) aus Baustufe 26 verbaute ich auch schon an dieser Stelle, wertete sie aber noch anhand von Zeichnungen weiter auf. Übrigens macht es Sinn, die Naben der beiden Handräder zusätzlich miteinander zu verstiften oder zumindest Sekundenkleber zu nutzen. Sonst hat man hier eine wackelige und bruchgefährdete Angelegenheit, die sich spätestens beim Bemalen rächt!

Oberlafette:

Die Hauptteile der Oberlafette (Q1, 2, 8, 9 und 12) sind besonders gründlich zu versäubern und trocken anzupassen! Auswerfermarken fütterte ich mit Plastikstreifen, bzw. Plastikscheibchen auf. Die Stellen, an die man später nicht mehr heran kommen würde, bemalte ich schon jetzt im Vorhinein. Die Drehzapfenlagerung (Q8 u. Q12) versah ich mit einer Gußstruktur aus Mr. Surfacer 500 und 1000. An Q12 ließ ich die Kiste Q5 übrigens weg, auf einigen Fotos ist sie auch nicht zu sehen. Diverse Spalten verschloss ich, indem ich verdünnten Mr. Surfacer 1000 mit einem Pinsel in die betreffenden Bereiche strich. Nach Durchtrocknung egalisierte ich diese Stellen mit einem mit Isopropylalkohol benetzten Wattestäbchen, bzw. Wattestab von Tamiya. Mit einem Flachpinsel lässt sich der Surfacer einigermaßen gut in die Spalten einarbeiten. An den Seitenteilen Q1 und Q2 ergänzte ich unten jeweils eine Sechskantmutter nach Fotovorlagen. Dies fiel mir auf, als ich den Tragrahmen für den Culemeyer an die Oberlafette anpasste.

Die Hauptteile der Oberlafette (Q1, 2, 8, 9 und 12) sind besonders gründlich zu versäubern und trocken anzupassen! Auswerfermarken fütterte ich mit Plastikstreifen, bzw. Plastikscheibchen auf. Die Stellen, an die man später nicht mehr heran kommen würde, bemalte ich schon jetzt im Vorhinein. Die Drehzapfenlagerung (Q8 u. Q12) versah ich mit einer Gußstruktur aus Mr. Surfacer 500 und 1000. An Q12 ließ ich die Kiste Q5 übrigens weg, auf einigen Fotos ist sie auch nicht zu sehen. Diverse Spalten verschloss ich, indem ich verdünnten Mr. Surfacer 1000 mit einem Pinsel in die betreffenden Bereiche strich. Nach Durchtrocknung egalisierte ich diese Stellen mit einem mit Isopropylalkohol benetzten Wattestäbchen, bzw. Wattestab von Tamiya. Mit einem Flachpinsel lässt sich der Surfacer einigermaßen gut in die Spalten einarbeiten. An den Seitenteilen Q1 und Q2 ergänzte ich unten jeweils eine Sechskantmutter nach Fotovorlagen. Dies fiel mir auf, als ich den Tragrahmen für den Culemeyer an die Oberlafette anpasste.

Die Unterseite gestaltete ich anhand der Zeichnungen nach, die fehlende vordere Führungsklaue darf man für den Transport ruhig weglassen. Vorne an der Unterseite befand sich u.a. der Bolzen der Drehlagerung, den ich aus 8mm Rundmaterial nachbaute. Im Inneren ergänzte ich noch zwei stumpfe Kegel am Zahnrad für den Zahnbogen. Genau nachgebaut habe ich hier mangels Zeichnungen nicht – man würde später auch nichts mehr davon sehen.

Außerdem befindet sich an der hinteren linken Ecke eine Vorrichtung, die ich leider nicht identifizieren konnte: ich habe sie trotzdem nachgebaut. Die Verriegelungen mit der Lademulde (T15) überarbeitete ich nach Fotovorlagen und versah die Kugelpfannen an Q17 mit je einem Sicherungsbolzen samt geätztem Kettchen. Unter der Kurbel des Erhöhungsanzeigers brachte ich noch eine Skala an, die ich auf einem Foto der frühen Version entdecken konnte.

Ladevorrichtung:

Der Bau der Ladevorrichtung (Bstf. 19 u. 20) gestaltet sich echt grausam: hier musste ich langwierig Fischhäute und Formenversatz (besonders bei S3 und T34) bearbeiten; Auswerferstellen finden sich natürlich auch! Resinteile würden weniger Arbeit machen… Wirklich fehlerhafte Stellen wird man erst nach einer Grundierung erkennen; deshalb bestrich ich alle bearbeiteten Bereiche mit Ethylacetat, um diese Stellen etwas zu egalisieren. Wegen diverser Formentrennlinien gestaltete sich das Verkleben der Teile einfach nur ätzend! Teil T42 beispielsweise muss an den Klebepunkten abgeschliffen werden, damit es fluchtet. Sowas von unnötig!

Der Bau der Ladevorrichtung (Bstf. 19 u. 20) gestaltet sich echt grausam: hier musste ich langwierig Fischhäute und Formenversatz (besonders bei S3 und T34) bearbeiten; Auswerferstellen finden sich natürlich auch! Resinteile würden weniger Arbeit machen… Wirklich fehlerhafte Stellen wird man erst nach einer Grundierung erkennen; deshalb bestrich ich alle bearbeiteten Bereiche mit Ethylacetat, um diese Stellen etwas zu egalisieren. Wegen diverser Formentrennlinien gestaltete sich das Verkleben der Teile einfach nur ätzend! Teil T42 beispielsweise muss an den Klebepunkten abgeschliffen werden, damit es fluchtet. Sowas von unnötig!

An der Lademulde (S3) sind noch einige Details nach Fotovorlagen des Karls aus Kubinka zu gestalten – hier insbesondere die Verriegelung mit dem Bodenstück (R16) unterhalb der Lademulde.

Das vordere Versteifungsblech an T41 muß nach Fotovorlagen überarbeitet werden. An dieser Stelle fehlt weiterhin eine Art Kurbelgestänge unterhalb der Lademulde. Meine Kubinka Fotos lassen einige Details erahnen – aber mehr auch nicht. Welche Aufnahmen man genau braucht, fällt leider meist erst beim Bau eines Modells auf…

Glücklicherweise lagen mir vor der endgültigen Fertigstellung Zeichnungen von Rheinmetall vor, sodass ich kräftig nachdetaillieren konnte! Also beispielsweise den Geschoßentlader – hier aber ohne Entladezange. Am Ende scheint mir diese Baugruppe recht stimmig und gelungen. Allerdings konnte ich keinen Platz für die Kurbeln (T24) finden. Halterungen wie bei den späteren Geräten finden sich nicht auf den Bildern der frühen Karls.

Figuren:

Der Fahrer stammt aus dem „German Drivers“ Set (35642) von ICM, die andere Figur entstand u.a. aus Teilen der uralten „German Infantry“ Box. Ich habe noch jede Menge Tamiya Figuren, die ich in den 80ern zusammengeklebt habe. Und die schlachte ich nun aus…

Der Fahrer stammt aus dem „German Drivers“ Set (35642) von ICM, die andere Figur entstand u.a. aus Teilen der uralten „German Infantry“ Box. Ich habe noch jede Menge Tamiya Figuren, die ich in den 80ern zusammengeklebt habe. Und die schlachte ich nun aus…

Die ICM Figur muss etwas an den engen Fahrerraum angepasst werden, u.a. musste ich die Stiefel weiter einknicken, damit der Fahrer halbwegs auf den Pedalen steht. Der Kopf ist von Hornet und wird separat bemalt. Die Arme werden angelegt, Spalten mit Magic Sculp verschlossen. Weitere Vorgehensweise siehe unten.

Der Kopf der zweiten Figur ist von Zebrano aus Belarus und eine qualitative Vollkatastrophe! Wenn man schon das Gesicht nachspachteln muss… Da ich einen der Laufstege abgeklappt darstellte und auch nicht wirklich wusste, wohin mit der Fahrerraumabdeckung, beschloss ich eine passende Figur zu bauen.  Hierfür suchte ich mir einen von der Körperhaltung her passenden Kameraden, außerdem Arme in einer einigermaßen sinnvollen Stellung. Zudem noch passende Hände. Weil ich mal einen Arbeitsdrillich darstellen wollte, bearbeitete ich die Taschen der Feldbluse mit diversen Modellierspateln und entfernte auch die Schulterklappen. An einem Hilfsgeländer passte ich nun den linken Arm und die Hand an, später folgte dann der rechte Arm mit der Hand an der Fahrerraumabdeckung. Als alles durchgetrocknet war, füllte ich die Spalten mit Magic Sculp und modellierte schon mal einen groben Faltenwurf. Für die endgültige Gestaltung mache ich gerne Fotos von mir selbst im ausgeleierten Pullover – so kann ich den Faltenwurf studieren und ihn dann besser nachempfinden. Den Faltenverlauf zeichne ich (theoretisch) Schritt für Schritt an und modelliere ihn grob mit einer Kugelfräse. Die Feinheiten graviere ich dann mit entsprechenden (scharf angeschliffenen) Modellierspachteln und glätte mit 400er Naßschleifpapier. Ggf. muss noch hier und da etwas beigespachtelt werden. Es folgt nun ein Korrekturanstrich, um Fehlstellen aufzuspüren und sie zu beseitigen. Dazu nehme ich gerne Tamiya Grundierung aus der Spraydose.

Hierfür suchte ich mir einen von der Körperhaltung her passenden Kameraden, außerdem Arme in einer einigermaßen sinnvollen Stellung. Zudem noch passende Hände. Weil ich mal einen Arbeitsdrillich darstellen wollte, bearbeitete ich die Taschen der Feldbluse mit diversen Modellierspateln und entfernte auch die Schulterklappen. An einem Hilfsgeländer passte ich nun den linken Arm und die Hand an, später folgte dann der rechte Arm mit der Hand an der Fahrerraumabdeckung. Als alles durchgetrocknet war, füllte ich die Spalten mit Magic Sculp und modellierte schon mal einen groben Faltenwurf. Für die endgültige Gestaltung mache ich gerne Fotos von mir selbst im ausgeleierten Pullover – so kann ich den Faltenwurf studieren und ihn dann besser nachempfinden. Den Faltenverlauf zeichne ich (theoretisch) Schritt für Schritt an und modelliere ihn grob mit einer Kugelfräse. Die Feinheiten graviere ich dann mit entsprechenden (scharf angeschliffenen) Modellierspachteln und glätte mit 400er Naßschleifpapier. Ggf. muss noch hier und da etwas beigespachtelt werden. Es folgt nun ein Korrekturanstrich, um Fehlstellen aufzuspüren und sie zu beseitigen. Dazu nehme ich gerne Tamiya Grundierung aus der Spraydose.

Figurenbemalung kann man u.a. auf dieser Website nachlesen. Dort werden auch die passenden Farbtöne genannt. Beachtenswert wären allerdings (nur theoretisch) Farbwechsel bei den verschiedenen Versionen der Feldbluse, bzw. der Hosen. Diese Farbtöne variierten jedoch je nach Hersteller und Alter der Bekleidungsstücke stark! Für die farbliche Grundgestaltung des Arbeitsdrillichs nahm ich Pale Sand (837) von Vallejo; der ehemals weiße Drillichstoff vergilbte im Laufe der Zeit z.B. durch Sonneneinstrahlung.

Die Schulterklappen und Kragenspiegel der Fahrerfigur stammen von Archer – das Malen mit dem Pinsel machen meine Augen nicht mehr mit. Es macht Sinn, die Positionen der Decals vorher hell (weiß) anzumalen. Ansonsten sind die Decals recht dunkel – siehe mein Fahrer…

Restarbeiten:

An den fertig bemalten Mörser verbaute ich jetzt die restlichen Teile, also die Auspufftöpfe, die Feuerlöscher und die Teile des Fahrerraumes mitsamt der Fahrerfigur. Erst danach verklebte ich die Laufstege, da sie relativ bruchgefährdet sind. Die langen Laufstege waren in Marschposition mit einer Flügelschraube gesichert, das entsprechende selbstgebaute Halteblech rüstete ich nun auch endlich nach. Der Soldat im Arbeitsdrillich wurde nun auch platziert, er hält die Fahrerraumabdeckung fest.

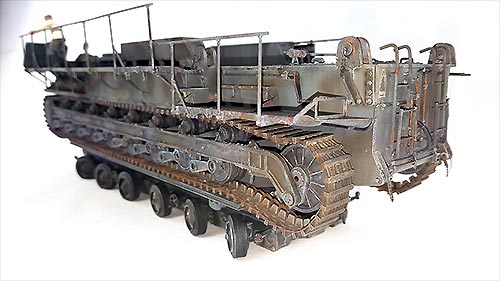

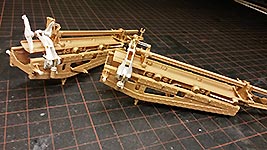

Der fertige Mörser kann nun auf dem 24-Rad Culemeyer platziert werden, vorn und hinten wird der Rollwagen mit Holzbalken abgestützt.

Der Erhöhungsanzeiger der Oberlafette (T21) bekam in diesem speziellen Fall eine schwarze Skala verpasst. Aus transparenter Folie schnitt ich mir eine 6,5mm große Scheibe, um die Glasabdeckung darzustellen. Die klebte ich mit Clearfix von Humbrol ein.Culemeyer-Verlastung – Gerät 040 in Einzellasten (Straßentransport)

Der Transport im Landmarsch (zwischen Bahnhof und Einsatzraum) erfolgte auf Culemeyer Straßenrollern. Dazu wurden die einzelnen Baugruppen mittels eines 30-t Hilfskrans von Rheinmetall auf spezielle Transportrahmen verladen.

Diese Rahmen baute ich aus Evergreen-Profilen (u.a. No. 277 und 287) scratch nach Fotovorlagen in dem Buch „Die schwersten Steilfeuergeschütze 1914-1945“ von Gerhard Taube aus dem Motorbuch Verlag. Diese Bilder finden sich aber auch in kleinerer Form in „Berthas’s Big Brother“ vom T.L. Jentz (hier sind die späteren Fotos von 1943 mit einer vereinfachten Rahmenkonfiguration zu beachten!) oder aber auch in der Waffen Revue Nr. 23.

Die benötigten Maße ermittelte ich anhand der Fotos, den einzelnen Baugruppen und durch anpassen an die Straßenroller. Hilfreich, was die Befestigung der Rahmen an die Straßenroller angeht, war mir das Buch „Culemeyer-Fahrzeuge“ von Udo Kandler aus dem EK-Verlag.

Ein Besuch im Bundeswehr-Archiv in Koblenz förderte die ober erwähnten Fotos im Original zutage, sodass ich sie ablichten konnte. Beim Vergrößern auf dem PC kamen neue Details der Tragrahmen ans Licht, die ich nachträglich änderte, bzw. nachrüstete. Dieses Überarbeiten artete in ein wildes Rumgeficke aus, das mich mehrere Stunden kostete. Einige wenige Komponenten beließ ich dann aber doch so, wie ich sie schon zuvor gebaut hatte – und verbesserte auch diese später noch...

Die ersten Straßenroller baute ich vor über fünfzehn Jahren mit eher wenig Vorlagenliteratur, was gewisse Ungenauigkeiten und kleinere Fehler nach sich zog. Das lässt sich aber alles verschmerzen. Die erst später hinzugekommenen, etwas detaillierteren Ansichten der Tragrahmenbefestigung am Straßenroller ließ ich - so gut es eben ging – noch ins Modell mit einfließen; der Bau war schon zu weit fortgeschritten. Außerdem ließen die fertigungsbedingt schiefen Roller keinen Tausch der Rahmen untereinander zu – ich musste hier sehen, was am besten zusammen passte. Sehr ärgerlich! Immerhin stimmt die Spurweite von 41mm an den Schienenprofilen der Straßenroller.

Ich könnte mir vorstellen, dass über kurz oder lang die Culemeyers in 1:35 als Spritzgußbausätze erscheinen werden. Schließlich sind sie ja auch schon in kleineren Maßstäben erhältlich. Und dann hoffentlich auch mit einem umfangreichen Decalsheet!

Der untere Träger ist 195mm lang, der obere Tragrahmen 115mm. Die Breite beträgt 52mm. Die Profile aus No. 287 von Evergreen messen 6,6mm mal 6,0mm. Die beiden Rahmenelemente sind miteinander verschraubt; dazu nutzte ich das MENG Schraubenset SPS-007 Set B small. Für die Querverbindungen nahm ich die Evergreen Profile No. 277.

Die Befestigung der Oberlafette am Transportrahmen erstellte ich aus Plastikprofilen. Hier ließ sich das genaue Aussehen nur einigermaßen erraten – ich baute so, daß es irgendwie Sinn machte. Nachdem ich die Fotos aus dem BW-Archiv hatte, änderte ich diese Befestigungen und ebenso auch die bei den anderen Tragrahmen. Dazu kam Evergreen No. 268 mit einem Mittelsteg zum Einsatz.

Hier misst der untere Träger 170mm, der obere 98mm. Die Breite beträgt auch hier 52mm. Die „Holzblöcke“, auf denen das Rohr gelagert ist, entstanden aus Styrodur. Das klebt man besser nicht mit Plastikkleber, er löst das Material an. Ich benutzte hier Ponal. Die hinteren vier Schrauben klemmten den Verschlußblock wohl mittels Holzplanken fest. Diese schnitt ich mir aus Balsaholz zurecht.

Alle Transportrahmen weisen übrigens diverse Zurrösen für die Abdeckplanen auf!

Der untere Transportrahmen misst 195mm, der obere 130mm. Und ebenfalls 52mm in der Breite. Hier nun fertigte ich erstmal eine Zeichnung auf Millimeterpapier an, um an einigermaßen korrekte Maße und Winkel zu kommen. Am Ende musste ich dennoch einige Anpassungen vornehmen, was sich jedoch in Grenzen hielt.

Die Kanthölzer zur Lagerung der Brücke auf dem Tragrahmen entstanden aus Balsaholzstreifen, die ich mit Holzleim verklebte. An den Kugelpfannen für die Lagerung der Lademulde rüstete ich noch Verriegelungen mit Kettchen nach.

Dieser Tragrahmen ist mit speziellen Befestigungskrallen am Straßenroller montiert. Die anderen nicht, möglicherweise hielten sie durch ihr großes Eigengewicht?

Fahrgestell:

Hierfür bietet Elite mit dem 80-t Schwerlastfahrzeug auch gleich die passende Ladebrücke, d.h. einen Rollwagen mit an. Also musste ich hier nicht selber bauen. Allerdings müssen an den vier Ecken Kanthölzer untergelegt werden. Ferner sind die beiden Roller miteinander verriegelt, wofür die großen Winkel auf den oberen Ecken der Roller gedacht sein sollten. Nur müssen diese Winkel dann an die Seiten und mit einem Bügel verriegelt werden. Und die Seiten müssten fluchten und nicht durch den ungenauen Resinguss verzogen sein. Ich habe die beiden Roller mittels des Rollwagens aneinander ausgerichtet und verklebt. Später, wenn wirklich alles fertig ist, wird der Rollwagen mitsamt dem Karl Gerät auf die Roller geklebt.

Hierfür bietet Elite mit dem 80-t Schwerlastfahrzeug auch gleich die passende Ladebrücke, d.h. einen Rollwagen mit an. Also musste ich hier nicht selber bauen. Allerdings müssen an den vier Ecken Kanthölzer untergelegt werden. Ferner sind die beiden Roller miteinander verriegelt, wofür die großen Winkel auf den oberen Ecken der Roller gedacht sein sollten. Nur müssen diese Winkel dann an die Seiten und mit einem Bügel verriegelt werden. Und die Seiten müssten fluchten und nicht durch den ungenauen Resinguss verzogen sein. Ich habe die beiden Roller mittels des Rollwagens aneinander ausgerichtet und verklebt. Später, wenn wirklich alles fertig ist, wird der Rollwagen mitsamt dem Karl Gerät auf die Roller geklebt.

Noch ein Wort zum Rollwagen: mit diesen konnten z.B. Waggons mit anderen Spurweiten bewegt werden. Sie waren (und sind) mit Bremssystemen und Kupplungen ausgestattet, deswegen auch die Handräder der Feststellbremsen an den Seiten.

Alle Tragrahmen für den Culemeyer versah ich mit 8mm breiten U-Profilen, die einen (ergänzten) Mittelsteg, sowie Schrauben von Meng aufweisen. Mit ihnen sind die Tragrahmen auf den Straßenrollern gelagert. Diese Lagerungen sollte man an das jeweilige Paar Roller anpassen, damit es später keine Probleme mit dem Zusammenbau gibt. Wie schon erwähnt, auf manchen Fotos sieht man spezielle Befestigungen der Tragrahmen mit dem Straßenroller, auf anderen nicht. Bei der Verlastung diverser anderer Güter scheinen Holzbohlen zwischen Roller und Rahmen zu stecken. Zumindest lassen die historischen Fotos in der Literatur dies vermuten. Bis auf die Brücke-/Ladevorrichtung-Einheit dürften die Lasten aber eben durch ihr Eigengeweicht sicher auf den Rollern gehalten haben.

Die Verschraubungen der H-Träger untereinander entstanden mittels des Schraubensets SPS-007 von Meng. Die Schäkel vorn und hinten entstanden aus in heißem Wasser gebogenen Schäkeln aus der Grabbelkiste. Sie könnten aber auch aus verlöteten Kupferdrähten selbst gebaut werden.

Die Verriegelungsbolzen der Zugdeichsel habe ich nachträglich nachgebessert und sie dann noch mit geätzten Kettchen versehen. An die Straßenroller gehören noch Druckluftschläuche und –kupplungen. Sie befinden sich im vorderen Rahmenteil und verlaufen dann entlang der Zugdeichsel zu einer Halterung. Im Culemeyer Buch von U. Kandler sind entsprechende Fotos zu finden. Die 1,0mm Silikonschläuche sind von Riich, die Druckluftkupplungen erstellte ich aus Resten und Sechskantmuttern von Meng. Die Halterungen entstanden u.a. aus Plastiksheet. Hinzu käme ggf. auch noch eine Leitung zur Versorgung der Rückleuchten mit Strom.

Die Farbgebung der Tragrahmen habe ich kreativ gestaltet, damit alles nicht einfach nur grau in grau ist: Grau-Abtönungen, bzw. Rostschutzfarbe setzen Farbakzente. Die ein- oder andere Markierung gestaltete ich mit einem weißen Buntstift. Die Decals kamen ursprünglich aus dem Drucker, bzw. von Truckline Decals. Es ist übrigens recht passend, wenn die „20km“ Schilder relativ dick auftragen: schließlich waren sie im Original aus Blech. Letztendlich aber ließ ich mir die benötigten Naßschieber bei HartmanOriginal grafisch erstellen und drucken.

Zuletzt versah ich noch die roten Rücklichter mit ein wenig Clearfix von Humbrol

| Bemalung/Alterung |

Auf einigen Fotos erkennt man Tarnflecken, bei denen es sich wohl um Dunkelbraun handeln dürfte. Sie befinden sich an der Laufwerkstraverse und an Teilen des Aufbaus. Sie dürften sich bei der Abdeckplane der Rohrwiege für den Transport fortgesetzt haben. Diese Flecken brechen das triste Grau auf und sorgen für etwas Abwechslung!

Viele Baugruppen lackierte ich während des Bauens separat, da man später nicht mehr überall vernünftig herankommen würde. Darauf habe ich an einigen Stellen im Bericht hingewiesen, hier behandele ich einzelne Baugruppen etwas genauer:

Für die Bemalung der Kettenstränge befestigte ich diese auf einem langen Styroporblock und konnte sie so von einer Seite brushen und direkt danach drehen, um auch die andere Seite zu lackieren. Als Grundierung nahm ich Tamiya Surface Primer aus der Dose. Sie trocknet schnell ab, sodass die Ketten gleich gedreht werden konnten. Für die eigentliche Bemalung brushte ich die Kette zuerst mit Tamiya XF-1, danach meine bewährte Kettenfarbmischung aus Tamiyas XF-1, XF-7, XF-51 und XF-59 im Verhältnis 6:2:2:2. Danach nebelte ich eine relativ dünne Mischung aus XF-68 und etwas XF-4 darüber. Es folgte ein Washing mit verdünnter schwarzer Ölfarbe auf der Außenseite.

Für die Bemalung der Kettenstränge befestigte ich diese auf einem langen Styroporblock und konnte sie so von einer Seite brushen und direkt danach drehen, um auch die andere Seite zu lackieren. Als Grundierung nahm ich Tamiya Surface Primer aus der Dose. Sie trocknet schnell ab, sodass die Ketten gleich gedreht werden konnten. Für die eigentliche Bemalung brushte ich die Kette zuerst mit Tamiya XF-1, danach meine bewährte Kettenfarbmischung aus Tamiyas XF-1, XF-7, XF-51 und XF-59 im Verhältnis 6:2:2:2. Danach nebelte ich eine relativ dünne Mischung aus XF-68 und etwas XF-4 darüber. Es folgte ein Washing mit verdünnter schwarzer Ölfarbe auf der Außenseite.

Die Bemalung des Rohres gestaltete ich folgendermaßen: nach dem Spachteln des Rohres und des Bodenstücks in Baustufe 16 brushte ich alles mit Gunze Chrome Silver (211) und mit Model Master Metalizer Stahl rostfrei (1402) und Auspuff Metalizer (1406). Diese Polierfarben werden direkt auf die Kunststoffoberfläche aufgebracht, ohne Grundierung. Mit leicht angetrockneten Farben kann man mit einem Pinsel Farbvariationen schaffen, wobei das Zeitfenster sehr klein ist; die Farben trocknen dann schlagartig durch! Mit Pastellkreiden, usw. lassen sich noch weitere Effekte erzielen – fixieren kann man das Ganze mit MM Sealer 1459. Allerdings kann dieser Sealer den Metalleffekt wieder zunichte machen! Deshalb sollte man erst testen, bzw. wirklich sparsam „sealen!“

Die Bemalung des Rohres gestaltete ich folgendermaßen: nach dem Spachteln des Rohres und des Bodenstücks in Baustufe 16 brushte ich alles mit Gunze Chrome Silver (211) und mit Model Master Metalizer Stahl rostfrei (1402) und Auspuff Metalizer (1406). Diese Polierfarben werden direkt auf die Kunststoffoberfläche aufgebracht, ohne Grundierung. Mit leicht angetrockneten Farben kann man mit einem Pinsel Farbvariationen schaffen, wobei das Zeitfenster sehr klein ist; die Farben trocknen dann schlagartig durch! Mit Pastellkreiden, usw. lassen sich noch weitere Effekte erzielen – fixieren kann man das Ganze mit MM Sealer 1459. Allerdings kann dieser Sealer den Metalleffekt wieder zunichte machen! Deshalb sollte man erst testen, bzw. wirklich sparsam „sealen!“

Den Wiegenkörper (Bstf. 17) und die Wiegenbrücke (Bstf. 18) grundierte ich auf der Innenseite Dunkelgrau und nebelte danach Rostschutzfarbe (Tamiya XF-9 mit etwas XF-7) darüber.

Die Oberlafette grundierte ich (erstmals) mit Primer von Mission Models, ebenso wie viele andere Baugruppen. Mit einer 0,26er Düse musste ich etwas mehr verdünnen; es waren mehrere Lagen nötig. Beim nächsten Mal also eine größere Düse. Die Verstrebungen auf der Innenseite schattierte ich mit AK Real Colors 067 vor, danach brushte ich Tamiya XF-63, aufgehellt mit Weiß XF-2 und etwas abgetönt mit Clear Blue X-22. Flächen hellte ich nachträglich noch etwas auf, ein Pinwash mir verschiedenen Ölfarben lockerte graue Flächen weiter auf. Die Fläche für die Skala des Erhöhungsanzeigers malte ich weiß aus, hier kommt dann ein Decal drauf – in diesem Falle Weiß auf Schwarz.

Auch die anderen Baugruppen, also Mantelrohr, Wiegenbrücke, die Lademulde und das Rohr brushte ich wie oben beschrieben, es folgte ein Washing und trockenmalen mit diversen Ölfarben.

Wannenfront und –heck gestaltete ich auf dieselbe Weise, allerdings mussten hier viele Details per Pinsel mit Farben von Vallejo bemalt werden. Und das am besten vor dem Einbau!

Den Innenraum brushte ich mit Real Colors 067 von AK Interactive. Benutzte ich auch erstmals, bin sehr zufrieden! Um mal was Neues zu probieren, testete ich das sogenannte „Mapping“, bei dem aufgehellte Grundfarbe stark verdünnt fleckig aufgetragen wird. Der Effekt war so heftig, dass ich eine dünne Schicht verdünnte Grundfarbe darüber nebelte. Schon besser! Es folgte ein leichtes Washing mit Ölfarben. Diverse Schäden erzeugte ich u.a. mit der Schwammtechnik, Verschmutzungen mit Pastellkreiden und weitere Alterungen mit Weathering Pencils von AK.

Die einzelnen Baugruppen wie z.B. Lafettenbremseinrichtung, Getriebe, usw. bemalte ich entweder mit AK RC067 und RC066 (RAL 8013 und 8012), oder mit Vallejo Farben. Hier besonders Nr. 007 (RAL 9002), bzw. 123 (RAL 1001), 111 (RAL 7002) und 101 (RAL 7003), sowie Nr. 107 als Zinkchromat Farbton. Das Washing entstand mittels verdünnter Vallejo Farben, anschließend malte ich diverse Stellen noch mit weißer Ölfarbe trocken. Metallteile malte ich mit Model Master Metalizer. Als Farbreferenz diente mir das „Real Color of WW II“ Buch von AK.

Die Oberwanne war ja schon innen lackiert, bei der Unterwanne brushte ich die einzelnen Komponenten – wie weiter oben bereits erwähnt - vor dem endgültigen Zusammenbau separat mit der schon genannten Mischung aus Farben von Tamiya. Danach folgten Washing und Drybrushing. Es fielen in der Unterwanne halt so viele Arbeiten an, dass die Laufwerksteile nur gestört hätten. Die Klebepunkte der Laufwerksteile hatte ich vor dem Lackieren abgeklebt, nach dem Zusammenbau blieben nur noch die dunkelbraunen Tarnflecken (AK RC056) und einige Retuschierarbeiten. Erst danach erhielten die relevanten Bereiche in den braunen Tarnflecken ein gezieltes, leichtes Washing, um die ohnehin schon dunkle Farbe nicht noch weiter abzudunkeln.

Die Oberwanne war ja schon innen lackiert, bei der Unterwanne brushte ich die einzelnen Komponenten – wie weiter oben bereits erwähnt - vor dem endgültigen Zusammenbau separat mit der schon genannten Mischung aus Farben von Tamiya. Danach folgten Washing und Drybrushing. Es fielen in der Unterwanne halt so viele Arbeiten an, dass die Laufwerksteile nur gestört hätten. Die Klebepunkte der Laufwerksteile hatte ich vor dem Lackieren abgeklebt, nach dem Zusammenbau blieben nur noch die dunkelbraunen Tarnflecken (AK RC056) und einige Retuschierarbeiten. Erst danach erhielten die relevanten Bereiche in den braunen Tarnflecken ein gezieltes, leichtes Washing, um die ohnehin schon dunkle Farbe nicht noch weiter abzudunkeln.

Die schon lackierten Bereiche des Fahrgestells deckte ich nun mit Plastikfolien und Maskingtape ab, Klebepunkte (z.B. für die Laufstege) bepinselte ich mit Maskol. Dann grundierte ich alle übrig gebliebenen Teile und die Oberwanne mit Grey Primer and Microfiller (458) von AK Interactive. Nun kam meine übliche Grau-Mischung von Tamiya zum Einsatz, Flächen hellte ich weiter auf. Danach brushte ich noch einige Tarnflecken gemäß der zeitgenössischen Fotos auf, auch auf die Unterseiten der Laufstege. Jetzt konnten alle Maskierungen wieder ab; auch die Maskolstellen, an denen die Laufroste verklebt werden. Details, die ein Washing benötigten, malte ich nun mit dem Pinsel und außerdem Reparaturen, wo nötig. Um die stark aufgehellten grauen Bereiche wieder etwas herunter zu tönen, erfolgte nun ein mehr oder weniger starkes Washing (Ölfarben) mit Lampenschwarz, bzw. diversen Brauntönen von Schmincke. Einzelne Stellen bearbeite ich später mit einem Pinwash, auch um ggf. einige Flächen wieder etwas aufzuhellen. Nach guter Durchtrocknung folgte ein mehr oder weniger dezentes Trockenmalen mit Ölfarben, um z.B. Gußstrukturen weiter herauszuarbeiten – besonders an den Stellen, wo später Decals ihren Platz finden! Zwischendurch malte ich aber auch schon diverse Details mit Vallejo Farben an und verblendete dann mit einem Washing in schwarzbraun, um saubere Übergänge zu erzielen.

Alle Stellen, auf denen Decals aufgebacht werden sollen, brushte ich erst mit glänzendem Klarlack (Gunze Mr. Metal Primer-R) als Basis für die Naßschieber. Der Decalsetter kam von DACO, versiegelt wurde wiederum mit Klarlack glänzend. Abschließend brushte ich diese Bereiche mit mattem Klarlack, hier unverdünnt Nr. 183 „Ultra Matte Varnish“ von AK-Interactive. Somit war das Modell nun für die weitere Alterung bereit: es folgte ein abschließendes Trockenmalen, danach kümmerte ich mich um weitere Details wie z.B. Kratzer, Fading (Rainmarks), Pastellkreiden, usw.

Alle Stellen, auf denen Decals aufgebacht werden sollen, brushte ich erst mit glänzendem Klarlack (Gunze Mr. Metal Primer-R) als Basis für die Naßschieber. Der Decalsetter kam von DACO, versiegelt wurde wiederum mit Klarlack glänzend. Abschließend brushte ich diese Bereiche mit mattem Klarlack, hier unverdünnt Nr. 183 „Ultra Matte Varnish“ von AK-Interactive. Somit war das Modell nun für die weitere Alterung bereit: es folgte ein abschließendes Trockenmalen, danach kümmerte ich mich um weitere Details wie z.B. Kratzer, Fading (Rainmarks), Pastellkreiden, usw.

Einige Stellen bearbeitete ich mit Weathering Pencils von AK. Die Farbreste vom Anspitzen verdünnte ich mit Wasser und malte dann mit einem spitzen Pinsel Vertiefungen und Sicken an. Nach dem Trocknen der Farben können diese mit einem feuchten Flachpinsel verblendet, bzw. zu viel Farbe wieder abgetragen werden. Man muss nur aufpassen, dass man es nicht übertreibt! Kratzer entstanden u.a. mit einem Faber Castell Polychromos Buntstift in hellgrau, teilweise füllte ich diese Kratzer mit Hull Red von Vallejo aus. Die Flächen der Laufstege betupfte ich mit Pastellkreiden und White Spirit von AK (Nr. 047), so läuft im Gegensatz zu Isopropylalkohol keine Korona auf. Überschüssiges Material pinselte ich mit einem Schminkpinsel weg. Weiter verblenden konnte ich nun mit Wasser, wo gewünscht. Wenn man klar abgegrenzte Strukturen hat (wie z.B. die Laufroste der Drehgestelle für den Karl) kann man auch gut mit Isopropylalkohol verblenden, weil hier dann zwar durchgehende, aber zu den Seiten begrenzte Partien bearbeitet werden. Die Laufroste am Karl grenzen den Isopropylalkohol nicht ein, es bildet sich eine Korona, die man allenfalls noch überlackieren kann! Metalleffekte erzielte ich u.a. mit Metall Pigmenten von A.MIG, True Metal Wachs von AK, sowie mit wasserlöslichen Derwent „Graphitone“ Stiften aus dem Künstlerbedarf.

Welche Naßschieber kamen sonst noch zum Einsatz? Natürlich die Abteilungsabzeichen am Mörser selbst. Nicht durch Fotos verifiziert, jedoch von einem Foto eines anderen Gerätes abgeleitet.

Bei Hartmann Original (www.hartmann-original.de) habe ich mir die Abteilungsabzeichen nach (etwas mangelhaften) Fotovorlagen erstellen lassen. Als Herrn Hartmann einige Details nicht so ganz klar waren, rief er mich an. Daraufhin erstellte meine Frau einige einfache Bleistiftzeichnungen nach meinen Wünschen. Und die setzte Herr Hartmann dann perfekt um. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen! Alles, was jetzt noch nicht so ganz stimmig ist, ist auf meinen eigenen Mist gewachsen. So könnten die Außenlinien der Abzeichen vielleicht etwas stärker sein… Vorab kommen die Entwürfe zur Korrektur als .pdf-Datei zum Ausdrucken, um beispielsweise die Größe zu kontrollieren. Wie sich gezeigt hat, wäre 7 µm dünne Trägerfolie übrigens die bessere Wahl als das Standardmaterial. Im Prinzip reicht es, die zu beklebende Stelle mit Tamiya X-22 Gloss einzupinseln und trocknen zu lassen, dann vorbereitend Gunze Mr. Mark Setter aufpinseln und direkt danach das Decal aufschieben. Wenn’s etwas angezogen ist, Mr. Mark Softer hinterher und nach kompletter Durchtrocknung mit AK Ultra Matte Varnish per Airbrush versiegeln. Wie sich die Decals mit dünner Trägerfolie auf strukturierten Oberflächen mit Decalsetter verhalten, konnte ich leider (noch) nicht ausprobieren – die 13 µm dicke Folie zeigt sich allerdings von Settern (u.a. DACO Strong Version) gänzlich unbeeindruckt! 7 µm dicke Folie funktioniert hier besser, passt sich Strukturen leichter an, und ist dennoch genau so gut wie die dickere Folie zu verarbeiten. Im Übrigen konnte ich am Gerät der 833. S.Art.Abt. Keinerlei taktische Zeichen ausmachen.

Bei Hartmann Original (www.hartmann-original.de) habe ich mir die Abteilungsabzeichen nach (etwas mangelhaften) Fotovorlagen erstellen lassen. Als Herrn Hartmann einige Details nicht so ganz klar waren, rief er mich an. Daraufhin erstellte meine Frau einige einfache Bleistiftzeichnungen nach meinen Wünschen. Und die setzte Herr Hartmann dann perfekt um. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen! Alles, was jetzt noch nicht so ganz stimmig ist, ist auf meinen eigenen Mist gewachsen. So könnten die Außenlinien der Abzeichen vielleicht etwas stärker sein… Vorab kommen die Entwürfe zur Korrektur als .pdf-Datei zum Ausdrucken, um beispielsweise die Größe zu kontrollieren. Wie sich gezeigt hat, wäre 7 µm dünne Trägerfolie übrigens die bessere Wahl als das Standardmaterial. Im Prinzip reicht es, die zu beklebende Stelle mit Tamiya X-22 Gloss einzupinseln und trocknen zu lassen, dann vorbereitend Gunze Mr. Mark Setter aufpinseln und direkt danach das Decal aufschieben. Wenn’s etwas angezogen ist, Mr. Mark Softer hinterher und nach kompletter Durchtrocknung mit AK Ultra Matte Varnish per Airbrush versiegeln. Wie sich die Decals mit dünner Trägerfolie auf strukturierten Oberflächen mit Decalsetter verhalten, konnte ich leider (noch) nicht ausprobieren – die 13 µm dicke Folie zeigt sich allerdings von Settern (u.a. DACO Strong Version) gänzlich unbeeindruckt! 7 µm dicke Folie funktioniert hier besser, passt sich Strukturen leichter an, und ist dennoch genau so gut wie die dickere Folie zu verarbeiten. Im Übrigen konnte ich am Gerät der 833. S.Art.Abt. Keinerlei taktische Zeichen ausmachen.

Weiterhin gehören an die Vorrichtungen zum Heben der Oberlafette (T17 u. T18) Warnhinweise. Und ebenso an denen der Brücke (R13 u. R14) - da aber etwas kleiner. Diese Decals stammen - wie auch alle anderen - von Hartmann Original, die Warnhinweise hatten am Original (in DIN 1451 Engschrift) folgenden Wortlaut:

Achtung!

Diese (unleserlich)

dienen nur zum

Anheben

der

Brücke

| Fazit |