|

|

|

|

| Das Original |

Die Entwicklung des Sd.Kfz. 251 begann Mitte der 1930er Jahre, nachdem das deutsche Militär die Bedeutung von gepanzerten Fahrzeugen für die Infanterie erkannt hatte. Basierend auf dem Fahrgestell des 3-Tonnen-Zugkraftwagens wurde ein neues Fahrzeug mit Halbketten-Antrieb entwickelt, das sowohl auf der Straße als auch im Gelände beweglich sein sollte.

Die ersten Prototypen wurden 1937 fertiggestellt und nach umfangreichen Tests wurde das Sd.Kfz. 251 im Jahr 1939 in Serie produziert. Bis 1945 wurden über 15.000 Fahrzeuge in verschiedenen Varianten hergestellt.

Das Sd.Kfz. 251 hatte einen 6-Zylinder-Ottomotor mit 100 PS Leistung. Die Höchstgeschwindigkeit auf der Straße betrug 52 km/h und im Gelände 25 km/h. Der Halbketten-Antrieb ermöglichte eine gute Geländegängigkeit, insbesondere in schwierigem Gelände wie Schlamm oder Schnee.

Die Panzerung des Fahrzeugs mit 8-12mm schützte die Besatzung vor Infanteriewaffen und Splittern. Die Bewaffnung bestand in der Regel aus zwei MG34 oder MG42 Maschinengewehren, eines auf dem vorderen Aufbau und eines auf dem hinteren.

Die Ausführung A zeichnete sich durch eine Stoßstange an der Front aus, sowie Sichtluken an den Aufbauseiten, einen Lüftergrill auf der vorderen Motorplatte, einfache Klappbänke ohne Rückenlehne und auch gegossene Fahrersitze.

Eine spezielle Version des Sd.Kfz. 251 war der 251/8 Krankenpanzerwagen. Er diente zur Evakuierung von Verwundeten vom Schlachtfeld und war mit speziellen Einrichtungen wie Tragenhalterungen, Wasserfass und medizinischer Ausrüstung ausgestattet.

Das 251/8 konnte bis zu acht Verwundete transportieren, entweder liegend auf Tragen oder sitzend. Um die medizinische Versorgung zu gewährleisten, war der Wagen mit einem Sanitäter besetzt.

Der Krankenpanzerwagen wurde ab Ausf.C produziert, aber ältere Ausf.A und B zu Krankenpanzerwagen nachgerüstet.

Das Sd.Kfz.251 Ausf.A war 5,10m lang, 2m breit und 1,75m hoch.

| Der Bausatz |

Im Bausatzkarton finden wir 6 graue und einen transparenten Spritzling, zwei Vinylketten, zwei Vinylreifen und ein Decalbogen.

Die Gussqualität ist wie bei ICM mittlerweile gewohnt auf reinem recht hohen Niveau. Die Details sind fein, die Formen scharf und sauber ohne Fischhäute oder Auswerfermarken in gut sichtbaren Bereichen.

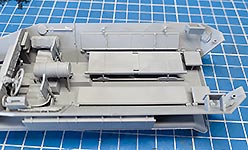

Die Unterwanne ist tatsächlich mehrteilig, was den Bau etwas schwieriger macht und für Anfänger womöglich eine Hürde sein könnte - insbesondere, da es der Teil der Unterwanne ist, der die Schwingarme des Laufwerks trägt.

Die Schwingarme sind einzeln einzustecken und zu verkleben.

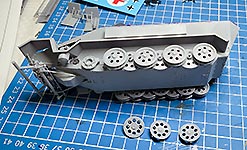

Die Laufrollen setzen sich jeweils aus zwei Einzelllaufrollen zusammen und machen hier einen guten und sauberen Eindruck mit den Löchern und Versteifungsrippen.

Die Ketten sind einteilige Vinylketten - die Darstellung ist ok, aber nicht mehr wirklich zeitgemäß. Gerade in den inneren Aussparungen finden sich einige Fischhautreste, die schwer zu versäubern sind. Die Details sind für Vinylketten ok, aber es geht noch deutlich besser.

Ähnliches gilt für die Vinylreifen, die auf die Plastikfelgen gezogen werden. Machart und Detaillierung sind ok, das Profil ganz ansprechend, aber es fehlen z.B. die markanten Herstelleraufdrucke an den Flanken.

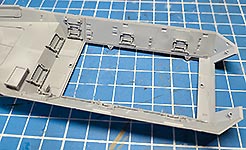

Auch der Bau der Oberwanne besteht aus mehreren Einzelteilen mit den Seitenblechen, Heckwand und der zum Glück einteiligen Oberseite der Oberwanne. Die Teile machen einen guten Eindruck, die Passgenauigkeit muss sich dann beweisen.

Die Bodenplatte weist ein schönes raues Riffelblechmuster auf und natürlich die Ausbuchtungen für Getriebe und Blechstöße der einzelnen Platten und Zugangsklappen.

Die Frontachse mit Blattfeder macht einen guten und detaillierten Eindruck.

Für den Motorraum liegt ein kompletter und recht schön detaillierter Motor inklusive Kühler und Lüfter bei. Da die Oberwanne die Motorluke mit einzelnen Klappen bereithält, kann man diese auch offen darstellen, was eine schöne Gestaltungsoption ist. Der Lufteinlass vorn auf der Motordeckplatte ist dargestellt, wie es bei der Ausf.A korrekt ist - allerdings ein wenig grob.

Auch die Sichtluken vorn und an den Seiten sind einzeln dargestellt. Mit den Halterungen von innen könnte man diese auch offen darstellen.

Auch die beiden Hecktüren lassen sich offen oder geschlossen bauen.

Der Innenraum ist entsprechend der Ausführung mit zwei Krankentragen in Halterungen ausgestattetem wobei eine auf dem Bodenblech, die andere in einem hängenden Tragegestell darüber installiert ist. Auf der anderen Seite ist die normale Sitzbank der Ausf. A, sowie zwei Klappsitze angebracht.

Der Fahrerplatz ist soweit komplett und die Motortrennwand trägt ein Armaturenbrett mit deutlich aufgeprägten Rundinstrumenten, die zum Glück auch als Decals beiliegen.

Und was auch wichtig für eine Ausführung als Krankenpanzerwagen ist, ist das Wasserfass, das vorn zwischen Fahrer und Beifahrer installiert ist.

Für die Oberkante des Innenraums liegen auch die Spriegel für die Planenabdeckung bei - die Plane müsste man sich allerdings selber bauen oder auf Teile aus dem Aftermarket Bereich zurückgreifen.

Die DIN A4 Bauanleitung ist im typischen ICM Stil mit 98 Baustufen - das klingt viel, liegt aber daran, dass ICM jede Baustufe mit nur wenigen Teilen zum Anbau versiegt, was der Übersichtlichkeit sehr dienlich ist.

Die Zeichnungen sind allesamt groß genug und übersichtlich.

Am Ende der Anleitung gibt es 2 farbig gedruckte Seiten zu Bemalung und Markierung von zwei Optionen:

- DAK, Nordafrika, 1941/42 in Zweifarbtarn Steingrau/British Khaki (das sind die Farbtöne von ICM, tatsächlich hat das DAK anders benannte Farben genutzt)

- unbekannte Einheit, Ostfront 1941/42 in dunkelgrau

| Der Bau |

Der Bau dieses Bausatzes beginnt mit dem Bau der Unterwanne, die sich (zunächst erschreckenderweise) aus relativ vielen einzelnen (und teilweise verwirrende geteilten) Platten zusammensetzt.

Der Bau dieses Bausatzes beginnt mit dem Bau der Unterwanne, die sich (zunächst erschreckenderweise) aus relativ vielen einzelnen (und teilweise verwirrende geteilten) Platten zusammensetzt.

Ich hatte beim Betrachten der Anleitung und der Bauteile schwere Bedenken, dass die Wanne sich einigermaßen zusammenbauen lässt, aber (soviel nehme ich vorweg) ich war sehr erfreut, dass die Teile ziemlich gut und spaltenfrei zusammengehen.

Natürlich muss man die Teile alle akkurat versäubern (und hier fällt das etwas zu weiche Plastik auf, denn allzuleicht schnitzt man tief in die Teile rein) und vor allem trockenpassen und dann sauber verkleben und zurechtrücken.

Das beginnt schon bei dem untersten Teil das aus B28, 44 und 45 zusammenzubauen ist und hier schon essentiell ist, dass dieses spalten. und verzugsfrei zusammengebaut werden muss. und auch der Aufbau von H35 muss gerade an den Nahtstellen zum Unterteil absolut spaltenfrei erfolgen. Das ist kein Problem, aber man muss eben gezielt aufpassen.

Der Anbau der Seitenstaukisten sollte zeitnah zusammen mit den beiden Seiten- und dem Heckteil des Aufbaus erfolgen. Hier ist unbedingt erforderlich, dass die schrägen Wende an den Seitenstaukisten, der Heckwand und an der Unterwanne an allen Stellen sauber und (ich sagte es schon) spaltenfrei anliegt. Hier sollte man wirklich akribisch versäubern und beim trocknen des Klebers nachjustieren, gerade an der Naht an den Seitenwänden - aber hier kann man gut an den Aussparungen im Inneren prüfen ob es korrekt passt.

Und wer hier noch weiter auf Nummer sicher gehen will, legt die Oberwanne trocken auf und prüft die Kontaktstellen.

Dann kann man schonmal den Bau der Vorderachse angehen. Diese setzt sich aus relativ wenigen Teilen zusammen, beim Einbau in die Unterwanne muss man nur darauf achten, dass Achse und Unterwanne eben aufliegen.

Dann kann man schonmal den Bau der Vorderachse angehen. Diese setzt sich aus relativ wenigen Teilen zusammen, beim Einbau in die Unterwanne muss man nur darauf achten, dass Achse und Unterwanne eben aufliegen.

Leider lassen sich die Radaufnahmen nicht ohne weiteres mit Lenkeinschlag darstellen - hier müsste man vorsichtig mit einem scharfen Skalpell oder Ultraschallschneider die Aufnahmen heraustrennen und dann gewinkelt wieder ankleben.

Ansonsten gibt es hier keine großen Überraschungen.

A ls nächstes steht der Bau des Motors an, der relativ kleinteilig, aber schön gemacht ist. Da ich die Motorraumluken geschlossen bauen wollte, habe ich den Motor nur als Grundteile zusammengesetzt - ohne Anbauteile oder Kühler/Lüfter. Erst wollte ich ihn gar nicht bauen, aber man braucht den Teil des Getriebes, der nach innen durch die Frontwand in den Innenraum ragt.

ls nächstes steht der Bau des Motors an, der relativ kleinteilig, aber schön gemacht ist. Da ich die Motorraumluken geschlossen bauen wollte, habe ich den Motor nur als Grundteile zusammengesetzt - ohne Anbauteile oder Kühler/Lüfter. Erst wollte ich ihn gar nicht bauen, aber man braucht den Teil des Getriebes, der nach innen durch die Frontwand in den Innenraum ragt.

Diese Wand , die die Armaturen für den Fahrer trägt, sollte dann zügig danach einsetzt und verklebt werden um zu sehen ob der Motor korrekt sitzt und nicht mit der Wand ins Gehege kommt. Wichtig ist hier auch, dass die Schrägen der Fahrerfrontplatte exakt und keinerfalls oberhalb der Kanten der Seitenteile abschließen.

Dann geht es an die Ausstattung des Innenraums mit Kleinteilen, sowie den Fahrer- und Beifahrersitzen, Schalthebeln und Anbauteilen. Insgesamt, und das nehme ich schonmal vorweg, bleiben am Ende einige Vertiefungen in den Seitenwänden übrig, wo es scheint dass entweder die Anbauteile vergessen wurden oder vergessen wurde anzuzeigen, dass diese verspachtelt werden sollten.

Dann geht es an die Ausstattung des Innenraums mit Kleinteilen, sowie den Fahrer- und Beifahrersitzen, Schalthebeln und Anbauteilen. Insgesamt, und das nehme ich schonmal vorweg, bleiben am Ende einige Vertiefungen in den Seitenwänden übrig, wo es scheint dass entweder die Anbauteile vergessen wurden oder vergessen wurde anzuzeigen, dass diese verspachtelt werden sollten.

Beim Anbau des Wasserfass' (das was markant für die 251/8 Variante ist) muss man nur achtgeben, dass der Wasserablauf wirklich unten und nicht vedreht ist, wenn das Fass auf die Beine geklebt und dieses in den Innenraum geklebt wird.

Auf der linken Innenraumseite wird die Sitzbank und Einzelsitz heruntergeklappt eingebaut, auf der rechten Seite hingegen wird die Bank nur im hochgeklappten Zustand anbaubar sein. Der Einzelsitz hingegen auch wieder runtergeklappt.

Dafür werden zwei Krankentragen auf der linken Seite eingebaut, wobei die obere Liege lässt sich erst einbauen, wenn das Oberwannenteil verbaut ist. Das ganze passt alles recht gut, man muss am Ende nur darauf achtgeben den Innenraum zu bemalen (und die Decals der Rundinstrumente anzubringen) bevor das Oberwannenteil verklebt ist, denn ansonsten kommt man nicht mehr überall ran!

Dafür werden zwei Krankentragen auf der linken Seite eingebaut, wobei die obere Liege lässt sich erst einbauen, wenn das Oberwannenteil verbaut ist. Das ganze passt alles recht gut, man muss am Ende nur darauf achtgeben den Innenraum zu bemalen (und die Decals der Rundinstrumente anzubringen) bevor das Oberwannenteil verklebt ist, denn ansonsten kommt man nicht mehr überall ran!

Kurz vor dem Anbau der Oberwanne kann man sich an Teil E22, der Verschraubungsrahmen zwischen Vorder- und Hinteraufbau machen. Die Angaben da zwei Löcher einzubohren sind zwar vorbildlich, aber in meinen Augen unrealistisch, zumal an einem 1,2mm breiten Steg 0,8mm Löcher einzubohren fast mit Sicherheit zu Bruch führt. Ich habe daher ohne Bohrungen das Teil H45 einfach so aufgeklebt.

Dann kann man E22 mal in die Aussparungen einsetzen und mit der Oberwanne prüfen ob nachwievor alles zwischen Ober- und Unterwanne passt.

Verkleben würde ich es allerdings erst kurz bevor die Oberwanne auch tatsächlich aufgeklebt werden kann. Auch hier ist es dann wichtig, dass die schrägen Seiten keinesfalls über den Kanten der Seitenwände stehen dürfen.

G ehen wir also als nächstes an die Oberwanne - hier werden diverse Sichtluken (im hinteren Bereich ein Markenzeichen der frühen Sd.Kfz.251 Ausführungen) und die Motorklappen von außen eingeklebt.

ehen wir also als nächstes an die Oberwanne - hier werden diverse Sichtluken (im hinteren Bereich ein Markenzeichen der frühen Sd.Kfz.251 Ausführungen) und die Motorklappen von außen eingeklebt.

Von der Innenseite werden dann pro Sichtluke drei Teile eingeklebt, wo die exakte Platzierung teilweise ein wenig schwammig ist - hier muss man etwas genauer schauen welches Teil genau wo hingehört. Gerade die Teile C15 und C16 sind etwas eigenwillig - ich habe diese so eingeklebt, dass der Sichtschlitz freibleibt.

Was man nicht versäumen sollte ist, wie in Schritt 65, die Aufstecklöcher für die MGs an Heck und Front abtrennen und mit Verschlussstopfen abzuschließen.

B evor es mit der Vervollständigung der Wanne geht, geht es an den Bau des Laufwerks.

evor es mit der Vervollständigung der Wanne geht, geht es an den Bau des Laufwerks.

Hier werden erstmal die Laufrollen herausgetrennt und akribisch versäubert, bzw. zu Doppellaufrollen zusammengesetzt. Die Schwingarme werden einzeln eingesteckt und verklebt. Da diese recht viel Spiel in alle Richtungen haben, sollte man die Laurollen zeitnah aufstecken und die Laufrollen dann auf ebener Fläche ausrichten, damit alle gleichzeitig aufliegen.

Was ich noch empfehlen kann, ist das Laufwerk auf die Kette aufzusetzen und dann die Vorderräder an die Achsen zu kleben und dann nochmal den Sitz aller Laufrollen genau zu überprüfen.

Ich habe für die Vorderräder die hervorragenden Resinräder von DEF Model (DW30071) genutzt, die SO viel besser detailliert sind, als die Gummiflitschen aus dem Bausatz. Zudem weisen diese eine leichte Belastung auf, d.h. die Standfläche ist abgeflacht. Das ist beim Ankleben mit Sekundenkleber dann immer eine kleine Herausforderung, die auf den Millimeter genau gedreht so anzukleben, dass die gesamte Standfläche am Boden aufliegt.

Auch für die Ketten kann ich unbedingt zu einem Ersatz der Bausatzketten raten. Ich habe von Quicktracks das Set QT35100 genutzt, das spezifisch für das ICM Modell gemacht ist und neben einer klickbaren, beweglichen Einzelgliedkette im 3D Druck auch noch korrekte und fein detaillierte Treibräder als Ersatz der Bausatzteile beinhaltet.

Auch für die Ketten kann ich unbedingt zu einem Ersatz der Bausatzketten raten. Ich habe von Quicktracks das Set QT35100 genutzt, das spezifisch für das ICM Modell gemacht ist und neben einer klickbaren, beweglichen Einzelgliedkette im 3D Druck auch noch korrekte und fein detaillierte Treibräder als Ersatz der Bausatzteile beinhaltet.

Die Treibräder stecke ich erstmal nur auf und mache mich dann an das Zusammenklicken der Kette - das geht wirklich erstaunlich schnell und einfach ohne Bruch und dafür im Endergebnis eine stabile und bewegliche Kette.

Ich schiebe diese dann am Ende der Bemalung aufs Laufwerk ohne Triebrad, schließe ich die Kette und setze die Treibräder dann in den jeweiligen Ring und stecke diese in die Aufnahmen.

Damit ist der Bau dann abgeschlossen.

| Bemalung/Alterung |

Die Bemalung erfolgte auch dieses Mal wie gewohnt, indem zunächst die Sprühgrundierung von Titans Hobby in schwarz aufgesprüht wurde. Diese ergibt eine sehr schöne und sehr gut haftenden Oberfläche und deckt auch die PE Teile zuverlässig.

Die Bemalung erfolgte auch dieses Mal wie gewohnt, indem zunächst die Sprühgrundierung von Titans Hobby in schwarz aufgesprüht wurde. Diese ergibt eine sehr schöne und sehr gut haftenden Oberfläche und deckt auch die PE Teile zuverlässig.

Da es sich hier um ein offenes Fahrzeug handelt, habe ich den Innenraum mit Ober- und unterwanne schon vor dem Zusammenbau grundieren und bemalen müssen, da nach dem Zusammenbau nicht mehr überall rangekommen werden kann.

Ich habe den Innenraum über der Grundierung mit Amig Atom dunkelgrau #20160 gesprüht und die Details einzeln per Pinsel bemalt. Die Sitzbänke haben einen Anstrich in Lederbraun erhalten, der Boden mit Metallfarbe fleckig per Schaumstoff nachgetupft und die Ausrüstungsteile entsprechend, wie z.B. in Feldgrau.

Das Wasserfässchen hat auch einen grüngrauen Farbton bekommen.

Bei den Feldtragen bin ich am Ende gar nicht mehr sicher was ich mir da zusammengemischt habe, denn nach jedem Pinselstrich habe ich nochmal Farbe hinzugegeben damit der optische Eindruck passender für mich erschien. Auf jeden Fall ein dunkelgrünlicher Farbton und für die "Decken" an Kopf und Fußende ein Braunton.

Nach dem Zusammenbau wird das Fahrzeug dann auch von außen schwarz grundiert (nicht vergessen den Innenraum vorher abzudichten). Darüber wurde dann mit weißer Farbe (Tamiya XF-2) per Airbrush ein pre-Shading aufgebracht Dabei wurden horizontale Fläche deutlich heller gemacht, als schräge und vertikale. Bei den vertikalen habe ich einen Verlauf gesprüht, also oben heller als unten. An abgegrenzten Flächen habe ich entsprechende dunkle Konturränder gelassen und die Flächenmitte mehr aufgehellt.

Nach dem Zusammenbau wird das Fahrzeug dann auch von außen schwarz grundiert (nicht vergessen den Innenraum vorher abzudichten). Darüber wurde dann mit weißer Farbe (Tamiya XF-2) per Airbrush ein pre-Shading aufgebracht Dabei wurden horizontale Fläche deutlich heller gemacht, als schräge und vertikale. Bei den vertikalen habe ich einen Verlauf gesprüht, also oben heller als unten. An abgegrenzten Flächen habe ich entsprechende dunkle Konturränder gelassen und die Flächenmitte mehr aufgehellt.

Auch die Kette wird erstmal in schwarz grundiert und dann mit AK4041 Khaki Braun für den Kettenkörper bemalt.

Auch die Kette wird erstmal in schwarz grundiert und dann mit AK4041 Khaki Braun für den Kettenkörper bemalt.

Die Lauffläche innen wurde dann mit AK Marker "Gun Metal" und die Gummipolster außen mit AK Marker "Rubber Black" bemalt. Diese Stifte sind wirklich genial und gerade für solche Aufgaben wie Detailbemalung an Ketten wirklich extrem hilfreich.

Nun ging es daran richtige Farbe aufs Modell zu bringen - ausgesucht habe ich mir das Tropentarn für ein Fahrzeug beim DAK. Dieses Tropentarn besteht aus zwei Farben (RAL8000 & RAL7008).

Ich habe dazu zunächst das XF-92 von Tamiya als Grundfarbe des Tropentarn aufgebrusht und dabei versucht das Pre-Shading noch etwas durchscheinen zu lassen.

Ich habe dazu zunächst das XF-92 von Tamiya als Grundfarbe des Tropentarn aufgebrusht und dabei versucht das Pre-Shading noch etwas durchscheinen zu lassen.

Dann wird es spannend, denn die Tarnflecken mit der zweiten Farbe (Tamiya XF-49) sind nur marginal anders als die Grundfarbe - und so musste ich die Tarnflecken mehrfach mit der Airbrush nachsprühen, damit zum einen ein relativ harter Rand und auch eine deutliche Absetzung von der Grundfarbe sichtbar wurden.

Danach geht es dann an die Bemalung der Details.

Die Gummierung der Reifen und Laufrollen habe ich mit dem "Rubber" AK Marker im Handumdrehen bemalt.

Die Gummierung der Reifen und Laufrollen habe ich mit dem "Rubber" AK Marker im Handumdrehen bemalt.

Die Holzteile der Werkzeuge werden mit den AK Marker "Wood" und die Metallteile AK Marker "Gun Metal" bemalt. Die Stockwinde und Brechstange bekamen einen Anstrich mit seidenmatt schwarz und die Kugeln der Peilstangen weiß.

Der Auspufftopf hat eine Behandlung mit Rostpigmenten erhalten.

Wenn die Holzfarbe der Werkzeuge getrocknet ist, ziehe ich mit bräunlichen Ölfarben die einzelnen Stiele streifig über die gelbliche Holzfarbe nach um den Eindruck von Holz nachzuempfinden - hier kann man viel ausprobieren, bis man zufrieden ist.

Die Innenseiten der frontalen Scheinwerfer mit dem feinen Chromstift von Molotow aus und setze mit Amig Ultra Glue die klaren Linsen ein.

Die Rückleuchten werden im oberen Feld orange, im unteren rot bemalt mit entsprechend farbigen Klarlacken.

Um dem Modell noch etwas mehr Individualität und einen weiteren Farbpunkt zu geben, nutze ich die wunderschöne halb abgedeckte Plane des Kampfraums von DEF Modell (DM35143). Diese passt auch auf dieses Modell, WENN man im Inneren im hinteren Bereich ein wenig Platz für die beiden Halter der hinteren Stange einfräst.

Bemalt habe ich die Plane mit Panzeraces Canvas, dem ich für den sichtbaren inneren Bereich etwas grün hinzugemischt habe.

Das ganze wurde dann mit Ultramattlack abgeschlossen.

Nach etwas Trocknungszeit wird ein erster Überzug mit seidenmattlack von Amig per Airbrush aufgetragen und es geht dann an das Aufbringen der Decals.

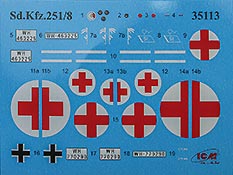

Ich habe die Decalversion des DAK genutzt. Dabei müssen die beiden DAK Palmen an den Seiten aus zwei Halbteilen zusammenzusetzen. Hier empfehle ich erstmal nur eine Hälfte anzubringen, bis es fest angetrocknet ist und dann erst den zweiten Teil anzubringen und nahtlos anzufügen. Die großen Rotkreuz Markierungen sind vorsichtig aufzubringen und die geteilten Markierungen für Motorraumluken und Hecktür müssen ganz exakt an den Rändern geführt werden. Mithilfe von Decalweichmacher sollte man diese fest andrücken um etwaiges silbern der transparenten Trägerfolie zu minimieren und vor allem bei den großen Markierungen über Unebenheiten wie Nieten sauber anzuschmiegen..

Danach werden die Flächen mit den Decals und die Räder nochmal mit seidenmattlack überzogen.

An exponierten Stellen, wo viel Abrieb denkbar ist, habe ich mittels eines kleinen Schaumstoff-Stücks und dunkelgrauer Farbe entsprechende Lackschäden aufgetupft, wie z.B an den Hecktüren, den Haltern der Reservekanister, dem oberen Rand des Kampfraums, den Laufrollen und den Motorraumluken.

Im nächsten Schritt habe das Streaking durchgeführt.

Im nächsten Schritt habe das Streaking durchgeführt.

Ich habe ich hellgraue, braune und schwarze Ölfarben an spezifischen Stellen aufgetupft - die dunklen gerade an erhabenen Stellen - und habe diese dann mit einem mit Verdünner befeuchteten Flachpinsel von oben nach unten gezogen um vertikale Laufspuren zu erreichen. Diese werden so lange verstrichen, bis die Laufspuren so weit eingeblendet sind dass sie gerade noch sichtbar sind.

Dies ist mitunter schwer zu beurteilen, da man bedenken muss welche Alterungsschritte noch folgen, die die Sichtbarkeit noch beeinflussen werden. Macht man sie zu schwach und es folgen noch starke Alterungsschritte, verschwinden sie ganz, macht man sie zu stark und die folgenden Alterungsschritte sind nicht mehr stark, könnten sie zu markant bleiben.

Als nächstes geht es dann an das Washing.

Als nächstes geht es dann an das Washing.

Dieses ist also das Betonen von Vertiefungen, Rillen und Details durch eine dunkle Farbe - ich habe dies mit Amig 1005 dark brown wash durchgeführt. In der Hauptsache als Pinwash, d.h. die Flächen wurden nach und nach mit Verdünner befeuchtet und dann mit einem dünnen Pinsel die Details spezifisch mit dem wash betupft um die dunkle Farbe an diesen Details gezielt aufzubringen. Farbmittelränder wurden dann mit einem sauberen Pinsel von der Fläche zu den Details hingewischt. Hier und da (z.B. an Lukendeckeln) bin ich auch mit dem washing über die ganze Fläche gegangen um die abgegrenzte Fläche etwas farblich abzuheben oder abzudunkeln.

Durch das washing bekommt das Modell mehr Tiefe durch eine weitere Ebene, die Schatten verstärkt und Details mehr hervorhebt. An den Rädern und Laufrollen habe ich das Washing auch etwas großzügiger eingesetzt, um hier noch mehr Kontrast und Verwitterung zu erreichen.

Als letztes steht dann das Trockenmalen auf dem Programm.

Als letztes steht dann das Trockenmalen auf dem Programm.

Hier habe ich mir einen sehr hellen Sandgelb-Ton angemischt und auf einem Stück Pappe erstmal etwas ruhen lassen und das Öl dadurch herausgezogen wird.

Mit einem mittelharten Flachpinsel wird nun etwas von der Ölfarbenmischung aufgenommen und auf einem Stück Pappe ausgestrichen, bis keine Farbe mehr abgerieben wird und nur noch wenige Pigmente im Pinsel verblieben sind.

Damit wird dann das Modell über Ecken, Kanten und Erhebungen gestrichen. Dadurch bleiben die hellen Farbpigmente spezifisch nur an den vorgenannten hängen und betonen diese mit einer Aufhellung. Das Modell erhält dadurch eine weitere Ebene und betont dadurch Details, die ansonsten untergehen.

An Reifen und der Gummierung der Laufrollen, sowie im grauen Innenraum habe ich eine hellgraue Ölfarbe genutzt und gleichsam trockengemalt.

Wenn die Ölfarbe getrocknet ist, habe ich "Flüssigpigmente" von Lifecolor LPW-13 "Light Earth" mit dem Pinsel an den Reifen und unteren Laufwerk aufgetragen um Staubauftrag zu simulieren. Auch in den horizontalen Winkeln der Kettenabdeckbleche habe ich etwas davon aufgetupft um Staubablagerungen darzustellen.

| Fazit |

Ich muss sagen dass ich sehr positiv überrascht bin von der Qualität und der Passung des Bausatzes, denn beim Betrachten der Bauteile der Wanne hatte ich arge Bedenken ob das nach oben hin wirklich alles passt, aber alles passte tatsächlich besser als erwartet ohne drücken und zwängen. Einzig bei dem weichen Plastik muss man vorsichtig beim Versäubern sein.

Hat insgesamt wirklich Spaß gemacht und am Ende mal ein netter Farbklecks in der heimischen Vitrine.

Die 251 Serie kann von mir durchaus empfohlen werden.

| Preis / Leistung: | ***** | Passgenauigkeit: | ***** |

| Detailierung: | ***** | Schwierigkeitsstufe: | ***** |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

© 04/2025 Thomas Hartwig

2504 Leser dieses Bauberichts seit dem 14.04.2025